当大质量恒星发生超新星爆炸后,可能会留下中子星 (neutron star),这些天体是宇宙中除了黑洞外最致密的天体。科学家长期以来难以准确测定中子星诞生时的质量,因为大多数可测量质量的中子星位于双星系统中,并可能经历质量累积,使其质量高于诞生时的数值。

最近,一项发表在Nature Astronomy的研究为这一问题提供了新的见解。研究团队分析了90颗中子星的质量,并利用统计修正方法,成功推导出中子星诞生质量函数(BMF)的新模型。

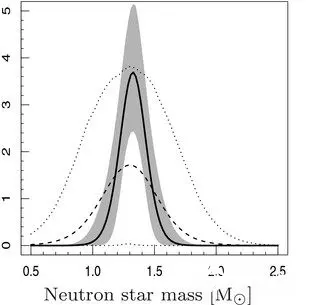

早期的中子星观测仅能对其质量范围提供宽松的限制,主要受限于有限的观测数据。研究团队在论文中写道:“长期以来,所有已观测到的中子星质量都分布在一个狭窄范围内,与平均1.35M⊙、标准差0.04M⊙的高斯分布相符。”由于这种分布形成钟形曲线,因此在许多教科书和研究中1.4M⊙成为中子星的标准质量估计值。然而,随着时间推移,这一数字变得越来越不可靠,因为天文学家发现质量超过2M⊙的中子星。这些新发现促使科学家重新审视中子星的质量分布,并寻找更合适的统计模型来描述其诞生质量函数。

此图来自于2013年的论文,显示中子星的质量分布为高斯分布,平均值约为1.4M⊙。(Source:Kiziltan et al.(2013))

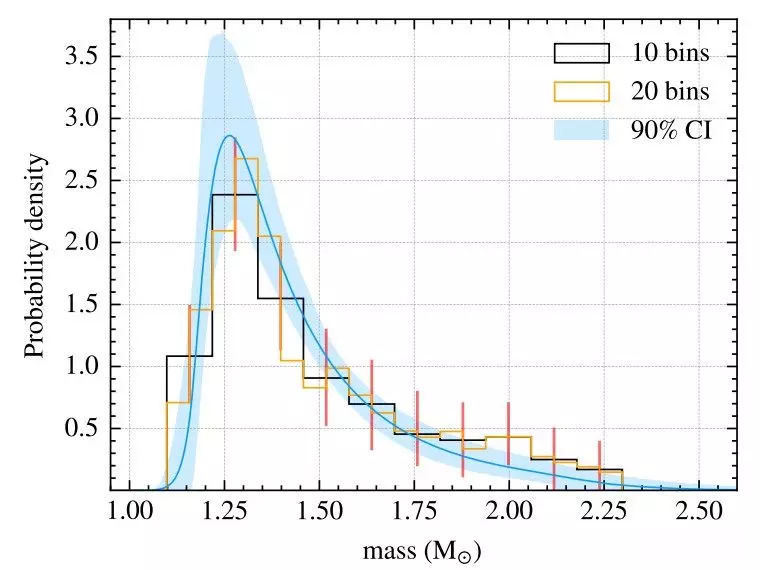

研究团队发现,中子星的诞生质量可以用启动幂律分布(TOP)来描述。质量分布从1.1 M⊙开始,在1.27 M⊙达到峰值,然后以约-6.5的指数下降,极少数中子星的诞生质量可能高达2.36 M⊙。这代表低质量的中子星较常见,而诞生质量超过1.5M⊙的中子星相对罕见。这一结果与过去常见的双峰高斯模型不同,后者认为中子星的诞生质量应有两个峰值(1.35 M⊙和1.8 M⊙),分别对应于电子捕获超新星与低质量铁核塌缩超新星。然而,这项新研究显示1.8 M⊙的峰值并不存在,这可能意味着高质量中子星的形成机制不同于传统假设。

研究使用新的统计方法启动幂律分布(TOP),在约1.1 M⊙启动,于1.27 M⊙达到峰值,然后以约-6.5的指数陡峭下降。(Source:You et al.(2025))

理解中子星的诞生质量对于解开其形成历史至关重要。此外,研究结果显示中子星诞生质量函数可能与大质量恒星的初始质量函数(IMF)相关,这意味着恒星的演化历史可能决定了中子星的最终质量,但仍需进一步研究验证。

这项研究不仅对中子星的形成理论带来影响,也将影响双中子星整合与重力波探测的未来研究。这不仅能够帮助我们更准确地预测双中子星整合的质量分布,也能够改善重力波探测器(如LIGO、Virgo、KAGRA)的数据解析能力。此外,研究还可能有助于解释为何超过18M⊙的恒星较少形成中子星,这可能与红超巨星的演化机制相关。这项研究是中子星研究的重要里程碑,为科学家提供了一个更完整的框架来理解这些极端致密天体的起源与性质。

研究成果已发表在Nature Astronomy,并且可在arXiv找到预印本版本。

(首图来源:AI生成)