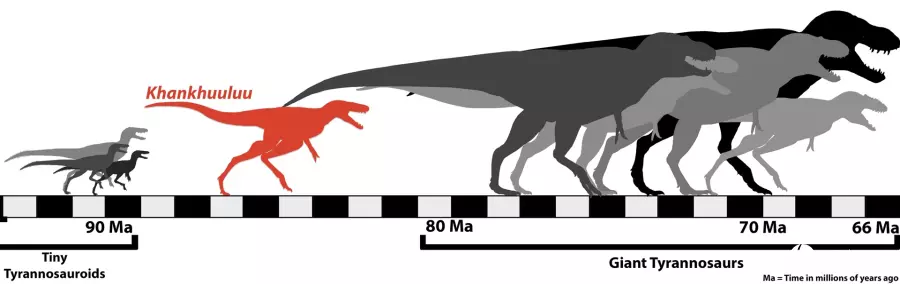

科学家近日重新研究两具1970年代蒙古发现的恐龙化石,确认属前所未知新物种:Khankhuuluu mongoliensis,蒙古语义为“蒙古的龙王子”(Dragon Prince of Mongolia)。生活于8,600万年前的这种中型掠食恐龙,是暴龙家族已知最早也最接近暴龙(Tyrannosaurus rex,T. rex)祖先的成员。此发现不仅补齐暴龙演化历程,更揭示暴龙祖先如何来回迁徙于亚洲与北美洲之间,逐步成为地表最具威胁性的掠食者。

暴龙有远古掠食者的象征之誉,但我们对它的演化史仍充满未知。如今,蒙古戈壁沙漠的旧化石新发现,让这段迷雾重重的暴龙家族史首次有了清晰的开端。

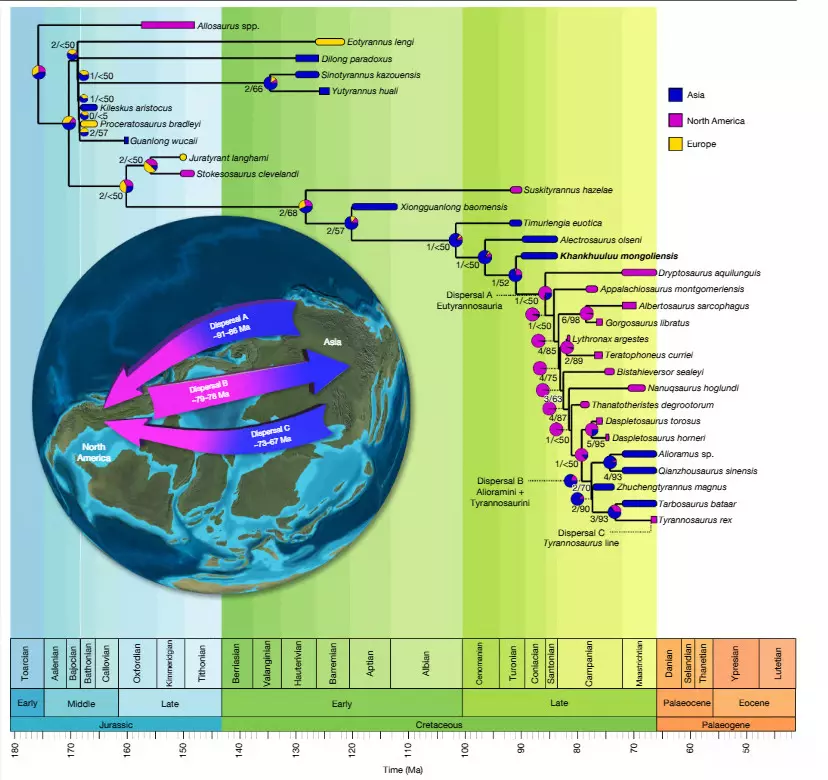

最新发表在《自然》(Nature)期刊的研究颠覆暴龙家族的单一路线进化假设,蒙古恐龙Khankhuuluu mongoliensis补上暴龙演化史遗失的一章:Khankhuuluu mongoliensis是暴龙家族已知最早亲属,生活于约8,600万年前。它体型中等,轻盈灵活,并具暴龙家族原始特征。团队表示,这项发现得以重新搭建暴龙演化树,也为T. rex暴龙家族崛起提供全新时间轴与地理图像。

很接近暴龙了,但还差一点BBC报道,Khankhuuluu mongoliensis意思为“蒙古的龙王子”,“王子”即象征它尚未成为恐龙界霸主,只是尚未加冕的皇族后裔。

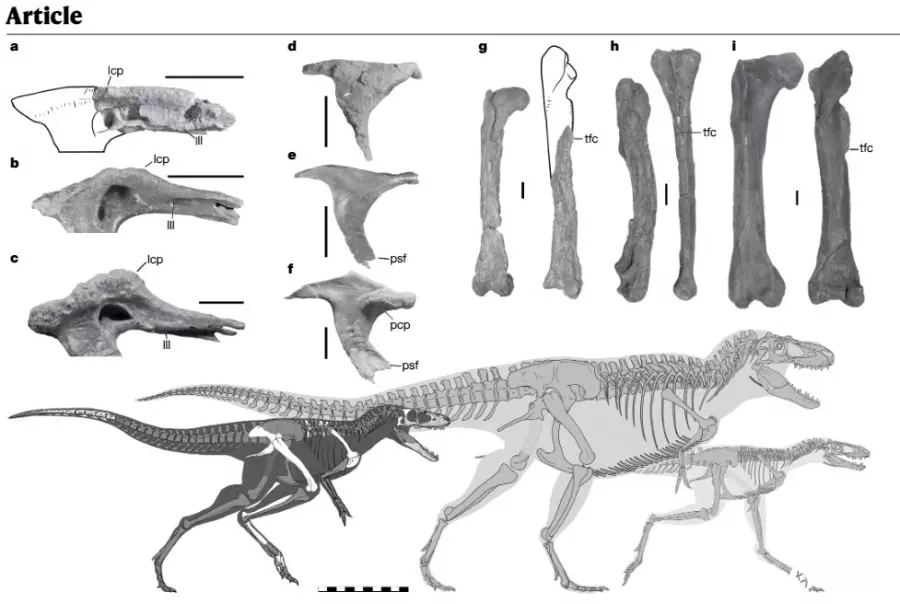

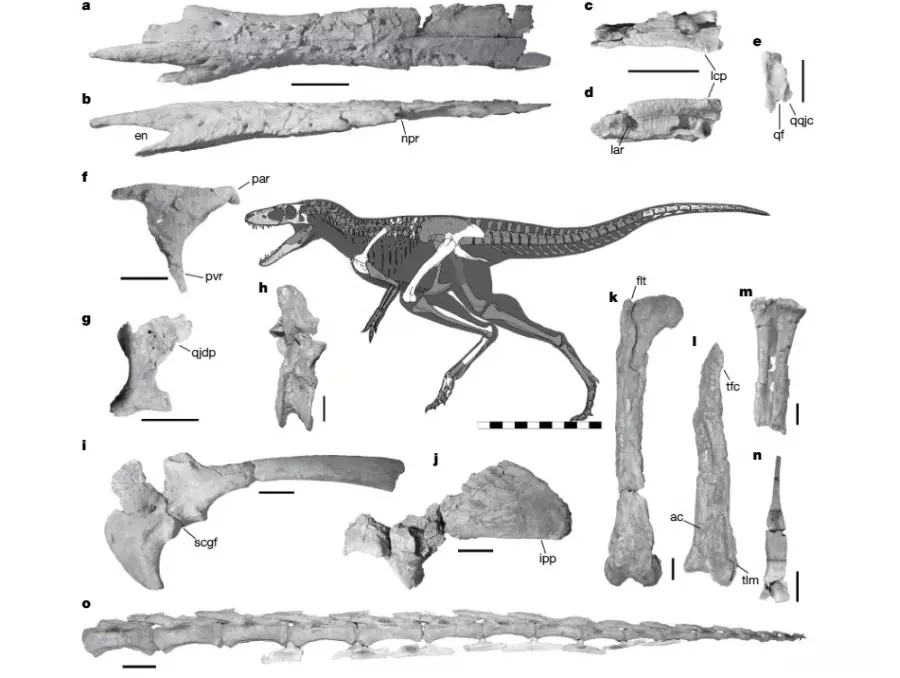

早期暴龙超科(Tyrannosauroid)成员是迅速移动、体型小的掠食者,生活在其他大型掠食恐龙阴影下。Khankhuuluu介于娇小猎人与后来暴龙般庞然大物中间,属“过渡型”物种。Khankhuuluu体长约4米、体重约750公斤,远比成年暴龙小,最大标本可达12.3米长、重达约13吨。它双足行走、口鼻细长,牙齿状似牛排刀,前后锯齿,显示它可能以快速撕咬猎捕鸟龙类,如偷蛋龙oviraptorosaurs或“似鸟龙类”(ornithomimosaurs)等体型较小猎物。

尽管可见暴龙典型特征的初步雏形、与暴龙有不少相似处,但研究认为,Khankhuuluu并非暴龙真正成员,而是过渡型物种,具部分暴龙特征,但未完全演化出典型暴龙如厚重颅骨与压碎骨头的咬合力。

“Khankhuuluu几乎是暴龙,但还差一点。例如它的上腭鼻骨是中空的,眼窝周围的骨头也不像暴龙有明显角突与隆起。”卡加利大学(University of Calgary)古生物学者泽伦尼斯基(Darla Zelenitsky)指出:“这是一块拼图,有助我们重建暴龙家族树,让我们重新认识暴龙的演化历程。”头骨构造转变如鼻骨强化,正是暴龙后来能咬碎骨头、捕食大型猎物的关键。

(Source:Jared Voris)

直到2023年,加拿大卡加利大学(University of Calgary)博士生佛瑞斯(Jared Voris)研究蒙古博物馆馆藏时,重新查看这些骨骼,发现构造明显不同,含独特鼻骨气腔与其他未见任何暴龙物种的解剖特征。他回忆当时传消息给指导教授,说:“我认为这是个全新物种。”

We settled on the name Khankhuuluu mongoliensis meaning the “Dragon prince of Mongolia”. Khankhuuluuwas medium-sized tyrannosauroid characterized by features like a large nasal sinus, shelf-like lacrimal horns, and long legs.

— Jared Voris (@Carni_Voris) June 12, 2025

佛瑞斯说:“原本以为只是发现新物种,结果我们重写了暴龙家族历史。”这些化石涵盖头骨、四肢、尾巴与脊椎,保存程度优于其他已知暴龙祖先,得以更完整重建暴龙家族谱系。

“Khankhuuluu是理解暴龙成功演化的关键拼图”,伦敦大学学院古生物学家莫里森(Cassius Morrison)评论:“这项发现补上暴龙演化史化石的长久空白,对理解中型到巨型掠食者的演化过程有关键意义。”

不只是体型,而是战略演化尽管Khankhuuluu与T. rex相隔约2,000万年,两者仍有至少十多种暴龙物种。研究指出,暴龙演化历程并非单一路径“从小到大”,而是枝干交错、地理移动频繁的动态过程。

泽伦尼斯基指出,约8,500万年前,像Khankhuuluu这类早期暴龙亲缘物种首度穿越连接西伯利亚与阿拉斯加的陆桥进入北美,在那里演化出体型更大、咬合力更强的掠食者。这些恐龙在北美逐渐壮大,成为顶级猎食者。

约7,800万年前,部分暴龙再度迁回亚洲,并分化成两支分支:一支为大型、深颅骨、外形与暴龙非常相似的特暴龙(Tarbosaurus);另一支为体型较小、口鼻细长的中国“皮诺丘龙”(Qianzhousaurus,发现于中国江西省,又称“黔南龙”),后者也称为“迷你暴龙”,担任中层掠食者。

(Source:论文,下同)

由于两类暴龙体型差异显著,故能同地区共存,捕食不同大小的猎物,类似现代非洲生态系狮子与猎豹的分工模式。

最后,约6,800万年前,一支来自亚洲的巨型暴龙再次进入北美,演化成今日众人熟知的T. rex,成为白垩纪终期北美的终极掠食者。

佛瑞斯指出:“这项(Khankhuuluu)发现显示暴龙祖先来自亚洲。它们横跨陆桥,进入北美,并在那里演化成顶级掠食者。”后来暴龙甚至再度返回亚洲,分化成不同类型后,又重返北美,最终成为称霸地球的T. rex。

这种反复迁徙与演化,展现暴龙家族迅速适应新环境并进化出对应策略,是成功的关键。

这项研究挑战过去“暴龙是北美土生土长”观点,相反地,这描绘一幅跨洲演化图景:暴龙祖先经过两次横越陆桥的演化浪潮,最终在北美演化成最大型的掠食者。Khankhuuluu发现也突显古代恐龙如何借陆桥在北美与亚洲间迁徙,不同生态环境演化出各自生存策略。

这些恐龙跨洲迁徙互动,成为推动暴龙多样性演化的力量。

佛瑞斯解释。当时地球地理环境,西伯利亚与阿拉斯加之间有陆桥连接,让恐龙群体能往返亚洲与北美。泽伦尼斯基教授补充:“这项发现让我们看到,暴龙成为恐龙世界霸主之前,曾是森林王子。”

这并不是佛瑞斯首次从博物馆藏品挖掘新知。2020年他将一批原本错归类的化石重新鉴定,并命名为另一种新暴龙Thanatotheristes,即希腊文的“死亡收割者”之意。

这些例子显示,世界各地的博物馆,仍有大量未正确认识分类的化石等待发掘,许多重要线索可能早就静静躺在博物馆抽屉里数十年,等待有人回头翻阅。

(首图来源:Jared Voris)