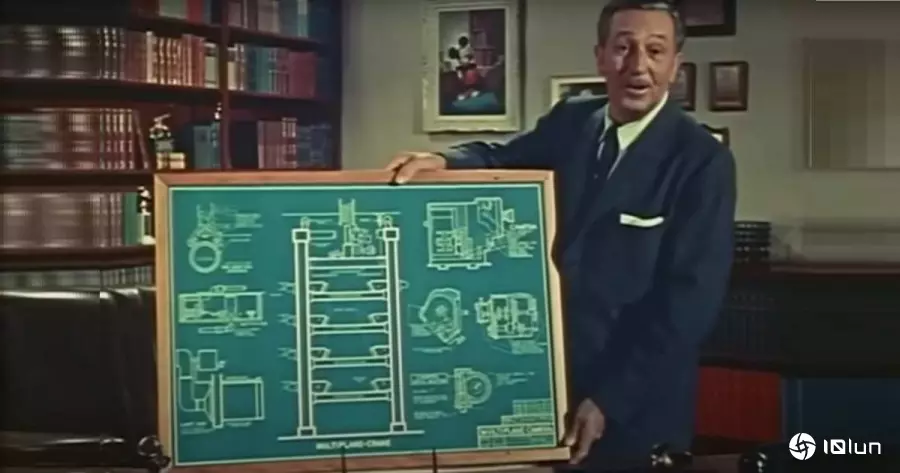

在动画发展史上,华特·迪士尼以其创新精神和对技术的精益求精而闻名。其中一项最具代表性的发明,便是“多平面摄影机”(Multiplane Camera)系统。这项技术彻底改变了动画的呈现方式,为2D电影注入了前所未有的深度和动态感,使迪士尼的动画作品更加引人入胜。

迪士尼多平面摄影机的设计灵感源自于解决一个核心问题:如何让静态的绘画背景在镜头下呈现出真实风景般的动态效果?

迪士尼的解决方案是将场景中的不同元素分离,并将它们放置在不同的玻璃平面上,形成一个多层系统。

这个系统的核心是一台巨大的摄影机,它垂直向下对准下方的多层绘画。每一层绘画都放置在独立的玻璃板上,并由精密的机械控制设备操作。这些图层可以不同的速度和距离相对于相机移动,从而创造出更具动态和身临其境的深度感。最远的平面通常放置月亮等元素,而最近的平面则放置树木等物体。

动画师会逐帧捕捉这些图层的运动,并在帧之间进行细微的调整。由于电影以每秒24帧的速度播放,因此每一秒的动画都由24张单独的照片构成。这种精细的控制使得运动平滑而自然,远胜于传统的单层动画。

多平面系统首次应用于1937年的短片《老磨坊》,但这主要是一个试运行,为同年在长片《白雪公主》中的大规模应用奠定了基础。《白雪公主》的成功证明了多平面摄影机的巨大潜力,随后,这项技术被广泛应用于迪士尼的经典动画作品中,包括《仙履奇缘》、《幻想曲》、《小鹿斑比》、《小飞侠》、《爱丽丝梦游仙境》、《睡美人》、《木偶奇遇记》和《森林王子》等。

值得一提的是,为了营造更强烈的视觉效果,制作团队有时会朝相反的方向移动背景和前景平面,以产生旋转效果。例如,在《白雪公主》中,当邪恶皇后喝下药水时,她周围的环境便会旋转,营造出诡异的氛围。

据了解,迪士尼多平面摄影机系统最多可使用七层艺术作品,需要数十名技术人员共同操作,以确保各个平面运动的精确性。这项技术的复杂性和精密度可见一斑。

1937年迪士尼所开发的多平面摄影系统

1937年迪士尼所开发的多平面摄影系统

尽管多平面摄影机在动画史上留下了浓墨重彩的一笔,但随着数字技术的发展,它最终还是被计算机辅助动画和3D渲染技术所取代。最后一部使用该摄影机系统的迪士尼电影是《小美人鱼》(1989年),但当时这项工作已外包给另一主机构,因为迪士尼的摄影机已无法运行。

多平面摄影机的时代虽然已经过去,但它对动画技术的影响却是深远的。它不仅为动画电影带来了前所未有的视觉深度和动态效果,从历史背景来看也启发了后来的视觉媒体,包括游戏设计。

1980年代的游戏设计师很可能从动画的视差效果中汲取灵感,并将其转化为程序化的视觉语言。例如,1982年的《Moon Patrol》被认为是第一款广泛应用视差滚动的街机游戏,这比Multiplane Camera的巅峰时期晚了数十年,但其设计理念显然承接了类似的空间表现手法。

早期的游戏画面设计,特别是1980年代的2D卷轴游戏(如《Moon Patrol》或《超级马里奥兄弟Super Mario Bros.》),也采用了类似的视差滚动(parallax scrolling)技术。游戏设计师会将背景分成多个图层,例如前景的树木、中景的丘陵和远景的山脉,并让它们以不同速度滚动,模拟玩家在3D空间中移动的感觉。这与Multiplane Camera的分层移动概念一致。

后来的游戏如《快打旋风》(1987)或《音速小子》(1991)利用视差滚动,让背景层的移动速度与角色动作协调,增强了游戏世界的沉浸感。这种视觉上的层次感不仅提升了美感,也让玩家或观众更容易理解画面中的空间关系。

值得一提的是,早期的游戏画面设计受限于硬件性能(如8位元或16位元主机),必须在有限的内存和处理能力下实现视差效果,因此通常只有2到3层背景。而这样的游戏画面设计方式,也一直到3D技术的崛起,视差滚动也逐渐被3D渲染取代。