天文学家首度利用詹姆斯‧韦伯太空望远镜,对单一分子云搭建三种星际冰(水、二氧化碳、一氧化碳)分布图,深入解析恒星诞生前的化学环境。这项研究不仅提升空间分辨率,也大幅增加样本数量,为理解恒星与行星形成提供关键新线索。团队成员之一为国立清华大学天文研究所的何英宏助理教授。

宇宙寒冷的分子云,充满气体与尘埃正是恒星诞生的摇篮。微小的尘埃粒子常被一层层冰所覆盖,这些冰包含水、二氧化碳与一氧化碳等简单分子,是恒星与行星诞生过程不可或缺的原料。如今,天文学家首次成功搭建出这些冰在整个分子云的分布图,提供一扇前所未有的窗口,一窥恒星诞生前的化学环境。

自从詹姆斯‧韦伯太空望远镜发射以来,对银河系寒冷致密区域的观测,彻底改变我们对星际冰如何形成与演化的理解。这些冰是在尘埃粒子表面慢慢堆积而成,参与构成新恒星与行星系统。过去,韦伯主要观测单一形成中恒星,从光谱冰粒留下信号,分析周围的物理与化学条件。若要真正了解这些冰是如何在恒星诞生前形成,又有哪些成分可能被带入行星系统,我们就必须将观测扩展至整个分子云的规模。这些星际摇篮拥有密集的气体与尘埃,是孕育恒星的关键场所,也是各种化学反应悄然进行的舞台。

团队使用韦伯望远镜,首次观测与光谱分析蝘蜓座I分子云(Chamaeleon I molecular cloud)内44颗背景恒星,成功搭建水冰、二氧化碳冰与一氧化碳冰分布图。这些背景恒星位于分子云后方,当光穿越分子云,冰粒会吸收特定波长,产生光谱特征。经过这些特征,天文学家能推算出冰的种类、含量与分布位置。

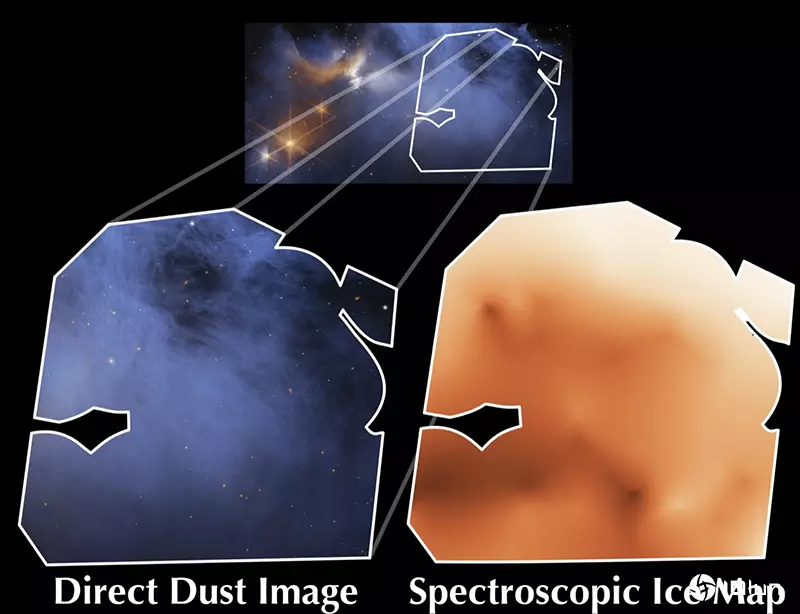

韦伯太空望远镜观测蝘蜓座I分子云的成果。左为直接拍摄的尘埃形象,右为红外光谱制作星际冰分布示意图,显示水冰、二氧化碳冰与一氧化碳冰在云中不同区域的变化,有助理解恒星诞生前的化学环境。(Source:清华大学)

观测结果显示,在分子云的高密度区域,二氧化碳冰的比例特别高,支持CO₂ 可于CO冰层形成的理论。此外,研究也发现,这三种冰类合计所含的氧原子,约占星际氧总量的一半,代表有大量氧锁在固态冰内,减少可参与气态化学反应的比例,这将对行星系统的后续化学演化造成深远影响。

这项研究是人类首次以这样高的分辨率与统计样本量,单一分子云内搭建冰的分布图,突破了过去只能零星观测的限制。未来,这种观测技术有望应用于更多不同密度与环境的区域,拼凑出从星际冰升华为气体、从尘埃增长为恒星的完整化学演化过程,最终帮助我们回答:生命的原料从哪里来?

(首图来源:Pixabay)