2021年圣诞夜发射六个月后,詹姆斯‧韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope,JWST)传回第一批形象,象征人类探索宇宙打开新时代。然对某澳洲团队而言,真正工作才刚开始。

远程操作百万公里以外仪器哈勃望远镜的次世代继承者,韦伯望远镜也面临与哈勃类似的模糊问题。哈勃刚发射时因主镜极细微焦距误差失焦,科学家用已知恒星比对理想与实际形象,找出光学误差并设计出修正镜片,并于1993年由七名宇航员搭乘奋进号航天飞机上太空安装。哈勃距地球仅几百公里,宇航员能亲自维修,但韦伯不同,它位于距离地球约150万公里的第二拉格朗日点(L2),无法再访问维修,故必须不能更换任何硬件下修正问题,这正是澳洲团队设计的孔径遮罩干涉仪(AMI)主要任务。

韦伯的模糊像素AMI是一小块精密加工金属,装在近红外成像仪和无缝隙光谱仪(NIRISS)内提高分辨率及判断形象是否模糊。AMI初期就揭示韦伯形象潜在问题,像素级高分辨率下,所有形象都略显模糊,是因电子效应导致亮像素点电子溢入邻近暗像素。这并非设计缺陷,而是红外线相机的物理特性,然而对要观测比邻近天体暗数千倍、仅相隔几像素的暗天体来说是致命限制,使AMI灵敏度比设计预估还要差十倍。

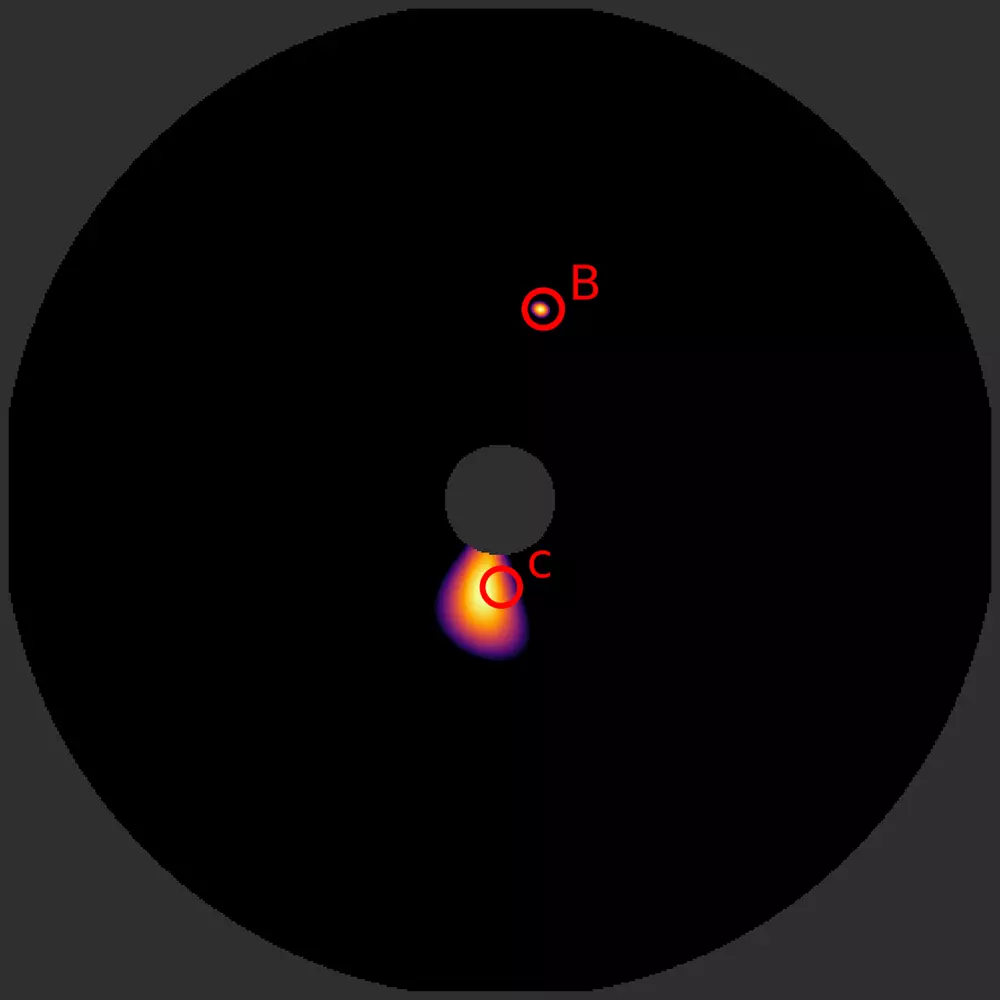

让韦伯重新清晰澳洲团队新论文,用AMI观测恒星同时校正光学与电子失真。团队创建AMI光学物理模拟模型,可灵活调整镜面、孔径形状与恒星光谱颜色,再与机器学习模型结合,创建有效探测器模型(effective detector model)。经过多颗恒星训练与验证后,模型成功逆向模糊其他观测数据,恢复AMI完整解析力,且不改变韦伯运行。论文以HD 206893恒星系统为例,未校正韦伯形象完全无法识别系统有的行星与红矮星,校正后成功清楚显示。

HD 206893系统示意图。彩色区块为有天体可能性分布;B与C分别代表已知行星。较宽光斑代表行星位置测量不确定性较高,因行星C亮度远低于行星B。(Source:Desdoigts et al., 2025)

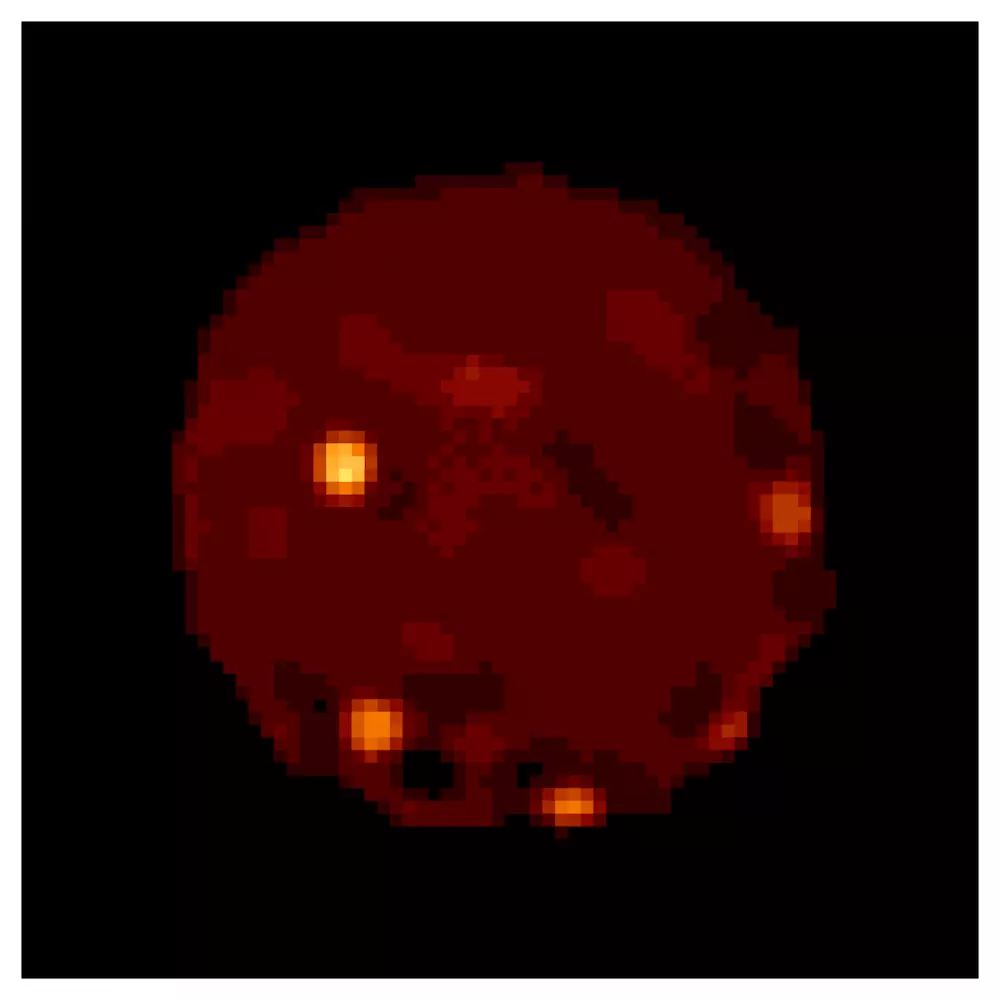

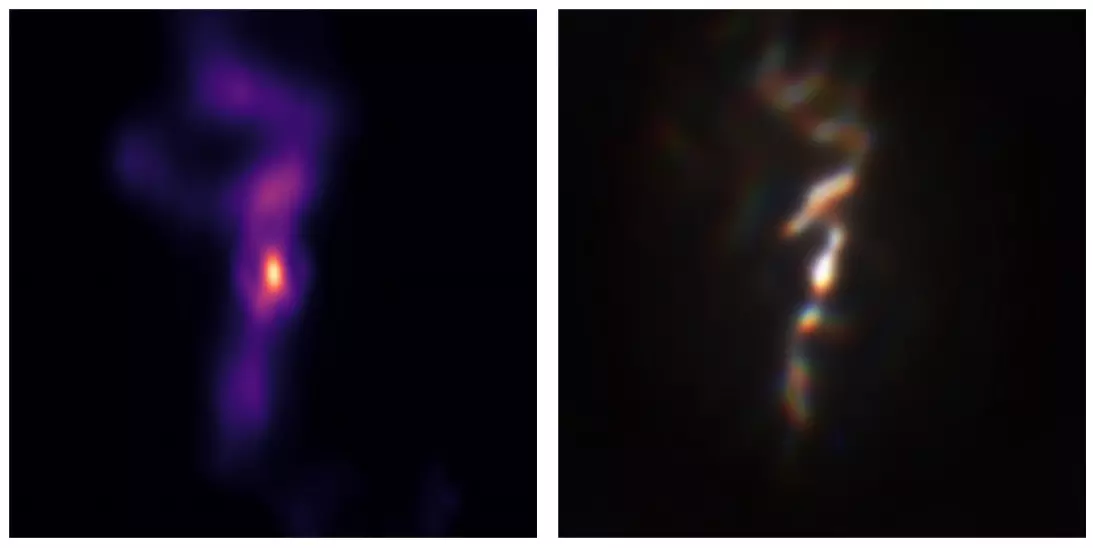

另一篇论文,团队将修正模型用于更复杂天体,不只行星光点而是更完整的结构。团队呈现校正后木卫一清晰形象,清楚显示木卫一表面一小时内火山活动。此外,AMI拍摄的NGC 1068中央黑洞喷流,与大型望远镜观测的结果高度一致。最后,AMI也清楚解析双星系统WR 137周围尘埃环,结构也与理论预估完美相符。

韦伯太空望远镜AMI拍摄的木卫一(Io)。可见四个明亮的光点是预估火山位置。长达一小时延时观测,这些火山随着木卫一自转移动。(Source:Max Charles)

星系NGC 1068中央黑洞的喷流。左为大双筒望远镜(Large Binocular Telescope Interferometer);右为韦伯太空望远镜AMI拍摄同喷流,以假色呈现。(Source:Max Charles)

其他太空望远镜也能用为AMI开发的校正模型是未来次世代太空望远镜的最佳范例,如罗曼太空望远镜(Nancy Grace Roman Space Telescope)。这些仪器需要精确度纳米分之一以下的光学校正,这远超现有材料的稳定极限。研究成果证明,只要能测量、控制并修正极微小误差,仍有希望在银河系的遥远角落,找到类地行星的踪迹。

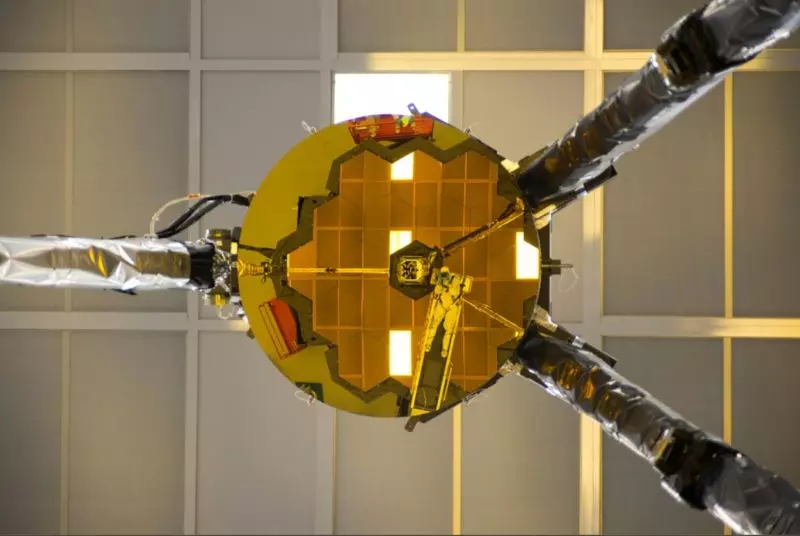

(首图为韦伯太空望远镜在地球测试期间的自拍照,来源:Ball Aerospace)