宇宙诞生初期,广阔黑暗空间充满氢与氦,直到第一批恒星从高密度气体分子云诞生,才开始出现星光。当这些恒星接近演化末期,核心核融合反应才首度制造出比氢氦更重的其他元素。

分类为第三族(Population III)的第一代恒星,至今仍未有直接观测的证据。直到近期团队发布研究认为,可能已在早期宇宙发现一个富含第三族恒星的星系GLIMPSE-16403。虽然GLIMPSE-16403仅归类为由第三族恒星的候选目标,但代表发现宇宙第一批形成恒星的时刻或许指日可待。

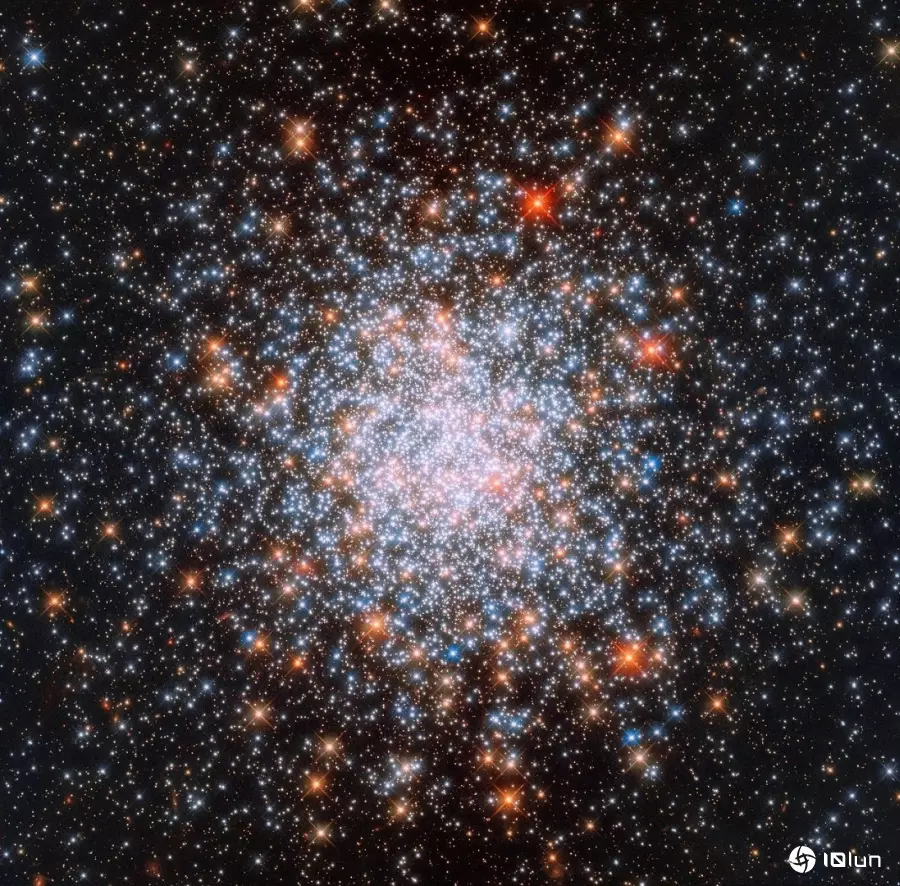

天体为球状星团NGC 1866,大部分由非常古老的第二族恒星组成,即是继续宇宙早期第三族恒星后产生的下代恒星。(Source:ESA/Hubble and NASA)

宇宙黎明(Cosmic Dawn)指的是大爆炸后约十亿年间,宇宙从炙热的夸克─胶子组成的电浆,演化至第一批形成恒星与星系诞生,为宇宙带来光明的过程。这些初代恒星、星系对宇宙演化过程至关重要,因为比氢和氦更重的元素,只能从恒星演化末期的核融合反应,以及超新星爆发等剧烈的过程产生。迄今研究仅能经间接证据推测这些恒星存在,但未能直接探测到它们。

天文学家推测,第三族恒星可能极为庞大,远超过目前宇宙所见的恒星质量。由于质量越大恒星寿命越短,这些恒星或许早演化成黑洞或超新星残骸,而将死亡前制造的重元素抛散至星际物质,影响后续形成恒星的演化。因此天文学家非常希望直接观测到宇宙最初的恒星,以了解宇宙黎明时期,第一批形成的恒星与星系是如何电离吹散浓密的中性氢云气,让宇宙变透明。

大质量恒星就如这些大麦哲伦星云的蓝白色恒星,比质量低恒星温度更高,核心核融合反应更剧烈,因此恒星本身燃料消耗得更快,寿命也更短。(Source:ESA/Hubble, NASA and D. A. Gouliermis)

由于在辽阔宇宙寻找第三族恒星犹如大海捞针般困难,故团队决定对特定区域,寻找有强烈氢与氦光谱特征但缺乏其他重元素的星系。分析研究后团队筛选出两个候选星系,其一较不确定,而星系GLIMPSE-16403符合所有候选标准。此星系出现在大爆炸后约8.25亿年,故成为第三族恒星组成星系的最佳候选者。

但确认GLIMPSE-16403是否为第三族恒星组成仍需更多观测,特别是标定精细的光谱数据,这对如此遥远的观测目标来说极具挑战性。尽管如此,这项发现仍令人振奋,能直接观测到第三族恒星或许即将成真。研究员说明:“约百年前,人类观察宇宙的疆界首次突破银河系边缘,由仙女座与三角座星系标示出我们在宇宙的位置。回顾这百年来重大发现,我们不禁好奇,当年天文学家若得知人类即将亲眼见证宇宙形成初期最早诞生的恒星,会有何感想?”

(首图来源:Pixabay)