“拿起手机,将脸对准镜头,成功解锁!”随着科技进步,无论是在生活中或影视作品里,生物识别技术的应用已随处可见。大家常常听到的识别方式,就包括指纹、角膜、声纹、脸部识别等等。

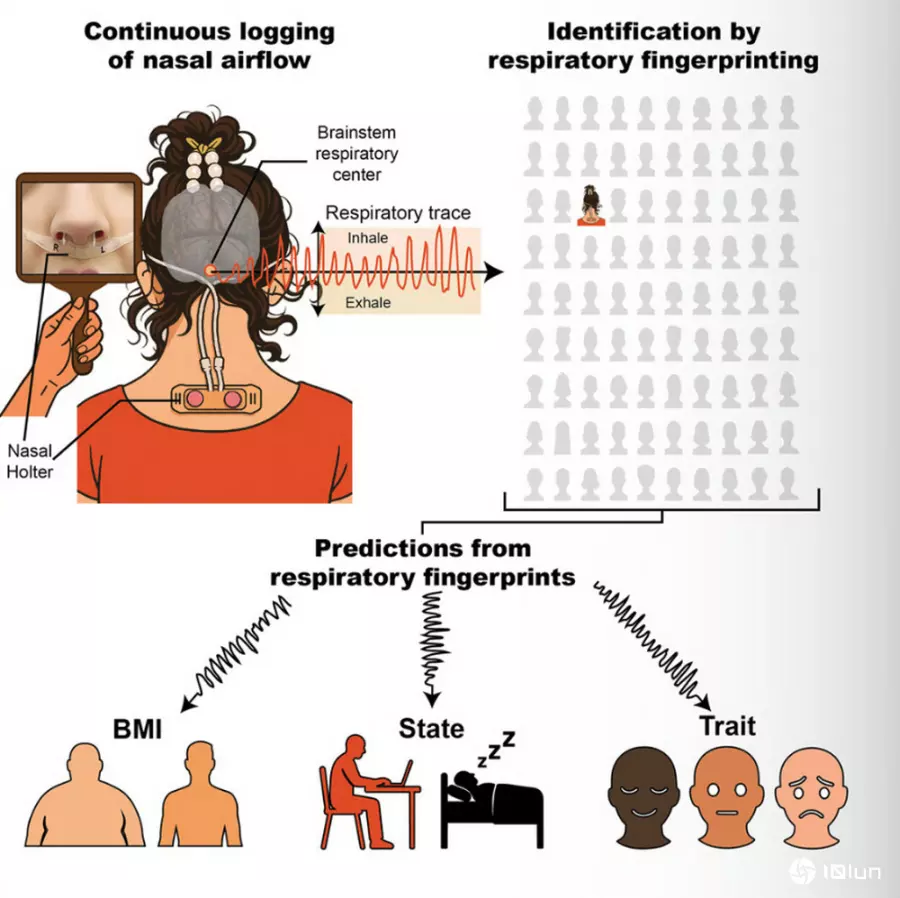

而在最近一篇研究中证实,每个人的呼吸,也可能成为识别身份的一种方式!研究发现,人类通过鼻子呼吸的模式就像指纹般,具有极高的个人识别性,我们的一吸、一吐,其实都独一无二。

凭呼吸就能认出一个人6月12日,一项由以色列魏兹曼科学研究所(Weizmann Institute of Science)主导的研究,于《当代生物学》(Current Biology)刊出。研究团队通过特定仪器,记录受试者鼻腔24小时的气流变化,分析每个实例的呼吸模式。

研究结果发现,每个人的呼吸都大不相同,科学家光凭着呼吸模式,就能识别不同的实例,而且准确率高达96.8%。团队并将此称为“呼吸指纹”(respiratory fingerprints)。此外,科学家还能通过呼吸模式,预测实例的身体质量指数(BMI)、认知与情绪状态等。

(Source:Current Biology,下同)

主要研究者之一索贝尔(Noam Sobel)提到,人们在进行不同动作时,例如说话、游泳,都必须调整适当的呼吸节奏,“呼吸几乎得与所有事协调一致”。因此控制人们呼吸的中枢系统虽位于脑干,呼吸仍需由大脑的许多区域共同运行,包括负责语言、情绪与运动的部位。

由于每个人的大脑都不相同,研究人员以往就曾推断,由大脑调整的呼吸模式,应该也具有实例的独特性。另一名主要研究者索罗卡(Timna Soroka)在访谈中提到,“在呼吸科学界,用实例的呼吸模式作为独特特征的想法已经讨论了数十年了。当你测量不同人的呼吸时,很容易就能看到每个人与众不同的地方。”

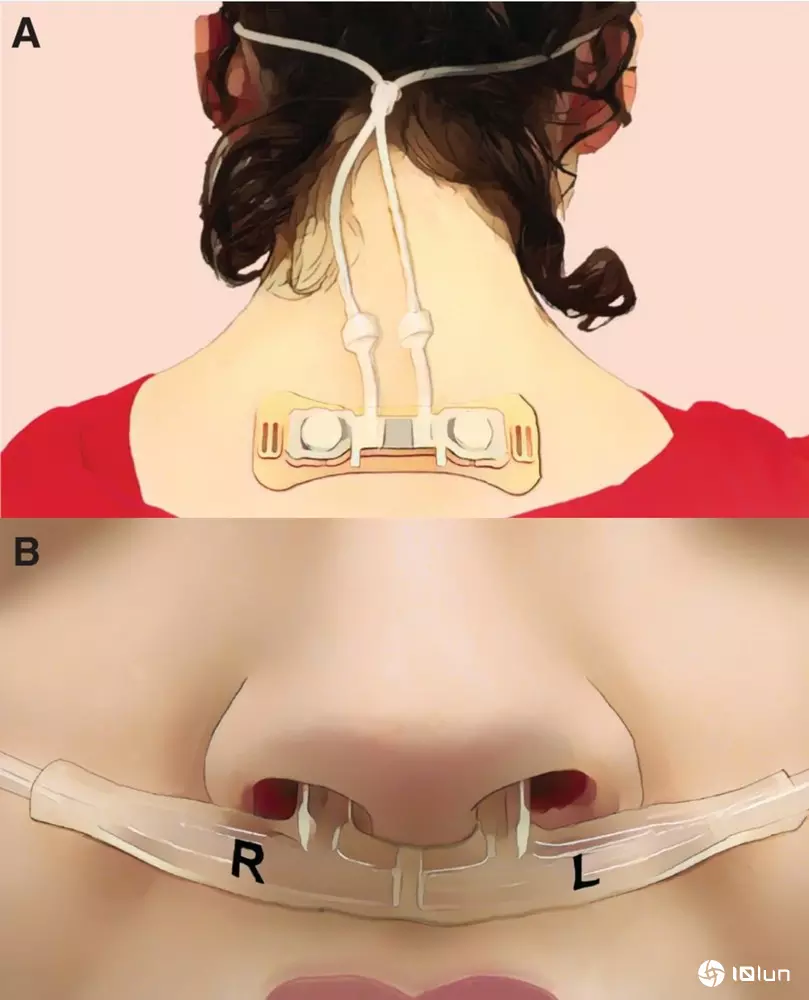

不过,由于过去科学家未能找到适当的测量方式,传统的呼吸测量通常只能持续约20分钟,因该直无法验证这项假设。索罗卡说明,“如今我们发展出一种微型穿戴设备,可以长时间记录呼吸,让我们能对100名参与者进行24小时测量,这也让我们能用更有说服力的方式呈现这个概念。”

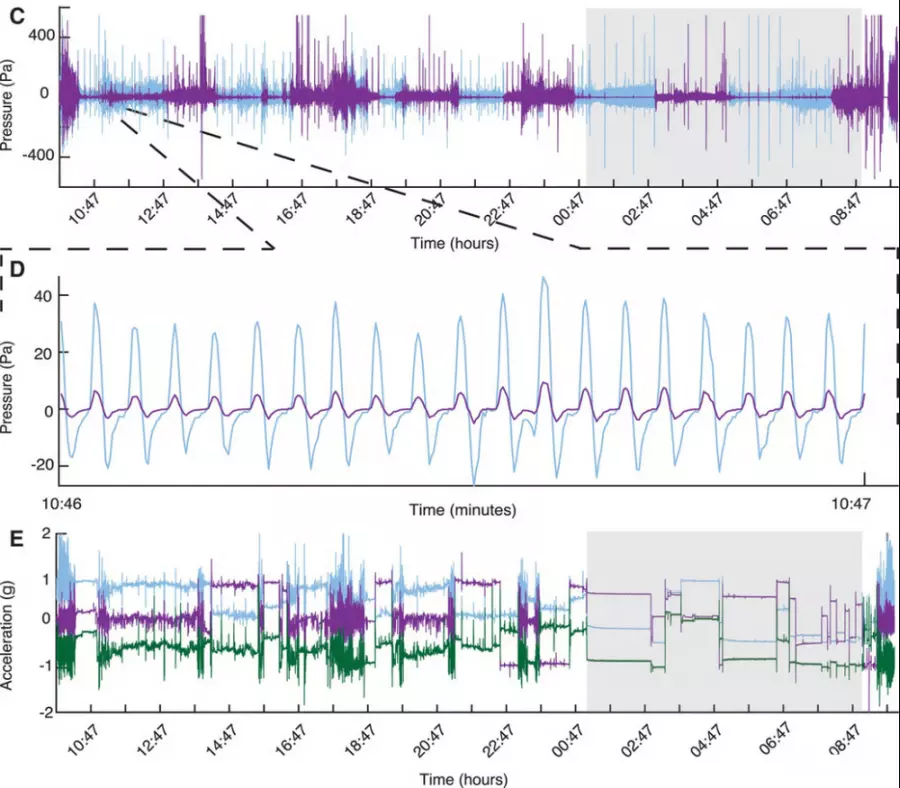

分析受试者24小时的呼吸在此次的研究中,团队开发出一种轻便的穿戴设备,在受试者的鼻孔下放至呼吸管,一路连接到后颈,能够精准监测、记录左右鼻孔的气流数据。接着,团队与100名没有动过鼻腔手术、没有睡眠障碍病史的受试者,要求他们佩戴设备24小时,并通过手机App记录基本的日常活动和填写问卷。最终,团队成功搜集、分析97名受试者的数据。

为了区分、描绘呼吸模式,研究人员从众人的呼吸数据中找出24个不同特征,包括吸气与吐气的时间、空气量、呼吸间的停顿时间等。经过分析计算,光凭着一个小时的数据,研究人员就能以43%的准确率识别实例;如果以24小时的数据判断,准确率则能高达将近97%。

“我原本以为要识别实例会很困难,因为每个人当时都在做不同的事情,比如跑步、读书或休息,”索罗卡表示,“但结果显示,他们的呼吸模式非常独特”。

研究人员也希望了解,每个人的呼吸指纹是否会随着时间改变。因此,他们让其中42名受试者,在5天至23个月的间隔后,分别回来接受第二次测量。结果显示,即使过了将近两年,每个人的呼吸指纹仍稳定,且维持极高的实例识别性,准确率与某些语音识别技术不相上下。“能以这么高的准确率预测一项生命现象非常罕见”,索贝尔指出。

研究团队通过气流量、吸吐气时间等特征,分析受试者的呼吸数据。

还可以判断生理、心理状态除了识别实例,研究团队还发现,呼吸指纹也透露了一个人的生理、心理状态。研究结果显示,通过呼吸模式可以判断一个人的BMI、清醒或睡眠状态,以及是否处于焦虑与抑郁中。举例来说,根据问卷调查结果,如果受试者的焦虑程度较高,他们在睡眠期间的吸气较短、呼吸之间的停顿变化则较大。

研究指出,相对于口腔呼吸,鼻腔中的呼吸已被证实为大脑输入、输出气流的重要指标。鼻腔呼吸能驱动大脑的多项活动,并影响多种功能,包括记忆巩固与提取、脸部恐惧识别、瞳孔大小、空间视觉处理等,

鼻子与大脑的密切关联“长时间的鼻腔气流可作为一项高度具资讯性的衡量指标,对健康、情绪与认知皆具重售价值”。

过去许多研究都已指出,呼吸不仅是维持生命的关键,更决定了人们的感官与认知能力。根据《国家地理》采访,德国明斯特大学的神经科学家克鲁格(Daniel Kluger)提到,“吸气”会让人们的感官更敏锐,当人们吸气时,更容易感知视觉、听觉与触觉的信号,“在吸气的那一刻,你的身体处于一种让你更能接收感官刺激的状态”,因此,当人们进行与嗅觉无关的任务,吸气时的表现往往会优于吐气时。

明尼苏达大学的神经科学家赫克(Detlef Heck)则指出,吸气时会触发大脑记忆中枢的特定波动,有助于巩固记忆。他解释,当我们吸气时,鼻腔中的压力改变,会刺激神经元将信号传递至大脑。

此外,当人们从吐气转为吸气的瞬间,可能会在大脑海中产生类似“重置”的效果。因此,调整、改变呼吸模式,可以帮助调节压力与提升认知表现,目前也已被应用于减轻压力、调整情绪。

通过特定的呼吸方法,有助于舒缓身心。

下一个目标:改变呼吸是否能改善焦虑?接下来,科学家将持续研究大脑如何控制呼吸,以及呼吸如何反过来影响大脑。

团队期待,通过持续研究、洞察鼻腔呼吸与心理疾病的关联,未来能应用于相关疾病的诊断、治疗。“我们直觉上会认为,抑郁或焦虑的程度会改变一个人的呼吸方式”,索贝尔提到,“这就像鸡生蛋、蛋生鸡的问题:你是因为抑郁才这样呼吸,还是因为这样呼吸才变得抑郁?”

“如果是后者,那就非常令人兴奋!这意味着我们有可能介入──也就是说,我能不能通过教你一种呼吸方式,让你变得比较不抑郁或不焦虑?”

(首图来源:Unsplash)