美国西北太平洋国家实验室(PNNL)首席研究员Jong-Hwa Shon及其团队在《ACS Energy Letters》期刊发布重大研究成果,成功开发出以维他命B2(核黄素)和葡萄糖为动力源的液流电池原型。这项突破性技术模拟人体代谢机制,将普通糖分转化为可用电力,其室温功率密度已达到商用钒液流电池水平,为全球价值9.22亿美元的钒液流电池市场带来低成本、无毒性的竞争方案。该技术采用天然可分解材料,完全避开铂金等贵金属催化剂的成本瓶颈,预计将重新定义住宅与小型设备的能源存储标准。

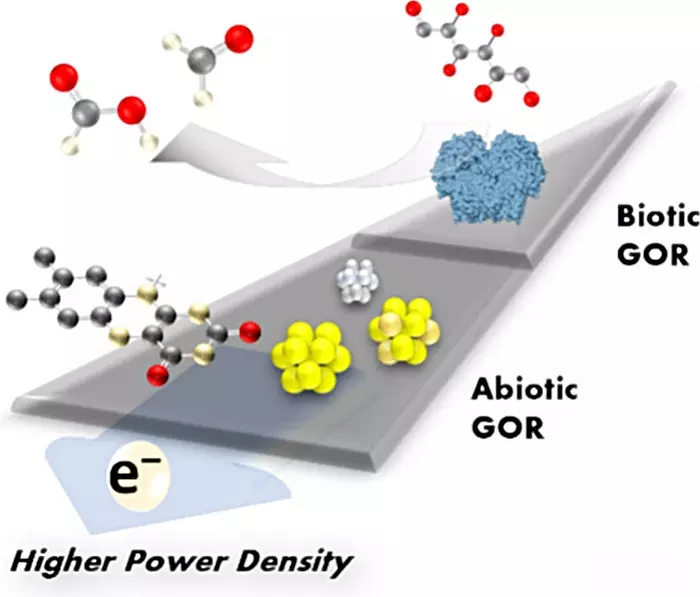

传统葡萄糖燃料电池长期依赖铂或金等贵金属催化剂来分解糖分子并释放电子,但这些金属价格高昂且难以工业化量产,导致电池输出功率受限。Shon团队的创新在于用核黄素完全取代金属催化剂,该维他命即使在葡萄糖电解质所需的高碱性环境中仍能保持稳定性。研究团队使用碳电极构建原型,负极电解质含有葡萄糖与活性核黄素,正极则分别测试了高铁氰化钾和氧气两种配置。

采用高铁氰化钾的版本在室温下达到与商用钒液流电池相当的功率密度,证明维他命催化剂可媲美金属系统的表现。氧气版本虽然反应较慢,但功率密度仍高于以往的葡萄糖型设计,且在大规模量产上具备更实用和更具成本效益的潜力。

在全球能源转型浪潮下,液流电池市场正经历爆发性增长,亚太地区2024年能源存储系统市值达3,012亿美元,预计2025年将增至4,024亿美元,到2034年更将飙升至2.44兆美元,年复合增长率高达22.2%。钒液流电池市场规模预计从2025年的9.22亿美元增长至2030年的20.9亿美元,年复合增长率达17.85%,主要驱动力来自中国和美国超过4小时的大型电网储能项目快速部署。

然而钒电解液成本占系统总值的43%,成为市场扩张的主要障碍。核黄素─葡萄糖系统的出现恰好填补了这个市场缺口,其天然丰富的原料来源和无毒特性,为住宅能源存储提供更安全、更实惠的替代方案。国际能源局(IEA)预测全球储能容量必须在2030年前扩展至1,500吉瓦,其中90%将来自电池技术,这为新型电池化学提供了巨大的商业化空间。

产业专家看好仿生物科技术应用前景研究主持人Jong-Hwa Shon表示:“核黄素与葡萄糖液流电池能够从天然衍生的能源产生电力,使用的是无毒、价格低廉且自然界中丰富的组件,为更安全、更实惠的住宅能源存储开创极具潜力的方向。”液流电池与传统电池的根本差异在于将能量存储在流动的液态电解质中,当电解质在正负电极间移动时会发生化学反应以释放或存储能量,这种设计使其特别适合长时间储能应用。葡萄糖基生物燃料电池领域的研究指出,这类电池因其环保的构造和低成本生物基材料而日益受到关注,特别是在植入式医疗设备领域已有应用案例,如心率调节器和除颤器的动力来源。

印度昌迪加尔大学化学系研究员Indrani Chakraborty在2024年6月发布的评论文章中指出,葡萄糖生物燃料电池对葡萄糖具有出色的专一性,加上体积小、重量轻的特性,使其在各种严苛应用环境中极具吸引力。

克服光敏挑战是商业化关键虽然技术前景看好,研究团队也坦承目前仍面临挑战,主要问题在于氧气版本的光敏性──当氧气暴露于光线时会分解核黄素,导致电池自放电现象。研究人员计划通过调整维他命与电解质的互动作用,以及改善整体电池工程设计来解决这个问题。从更广泛的住宅储能市场角度来看,2025年该市场正面临多重挑战,包括初始安装成本高、电池寿命和性能衰退问题,以及不同地区缺乏统一的监管标准。

这项研究的重要性除了技术本身,更在于开辟了全新的能源存储思路──从生物学中汲取灵感,利用天然丰富的材料创造可持续的解决方案。与需要复杂供应链和稀有金属的传统电池相比,核黄素─葡萄糖系统的原料在植物中普遍存在,具有成本低廉、天然且可生物分解的优势。钒液流电池虽然在大型电网储能领域占据优势,但其高昂的电解液成本和复杂的供应链限制了在住宅市场的普及。若Shon团队能成功解决光敏问题并改善系统性能,核黄素─葡萄糖液流电池有机会在住宅和小型设备领域开辟新的市场区隔,成为可持续发展能源存储生态系统的重要一环。

这项技术突破为能源产业带来三大启示:首先,仿生学方法可能是突破传统技术瓶颈的有效途径,从自然界寻找灵感或能打开全新的解决方案。其次,住宅储能市场正处于技术多样化的关键时期,企业应密切关注非锂离子、非金属催化剂的创新技术发展。第三,随着亚太地区能源存储市场在2025至2034年间预计增长超过8倍,尽早布局新兴技术将是抢占市场先机的关键。

未来的研究方向将聚焦于提升电池稳定性、延长使用寿命,以及开发适合大规模生产的制造工艺,这些都将决定该技术能否从实验室走向市场。在全球致力于实现碳中和目标的背景下,核黄素─葡萄糖电池这类创新技术的成功商业化,将为构建更清洁、更韧性的能源系统提供重要支撑。

(首图来源:ACS Energy Letters)