游戏标准售价从十多年来熟悉的60美元一路涨至70美元,最近从《马里奥赛车世界》开始,再出现挑战80美元新高趋势讨论。许多玩家在社交媒体表达强烈意见,对新作定价80美元感到离谱甚至愤怒,认为游戏公司把自己当成韭菜,也有人表示减少首发买游戏量、宁愿等折扣促销,因80美元定价实在不便宜。现在连微软都准备跟进,即便社交媒体充斥越来越多不满声。

80美元单机游戏价格将成为新定价,不管愿不愿意,接下来发展也不是一般玩家可以阻止。

任天堂独占时代,价格更恐怖但对许多资深玩家,这波涨价只是历史重演。过去超级任天堂(SFC)卡带风靡时代,一片游戏价格堪称“天价”,远非今日能比拟。1990年代初,是任天堂SFC称霸家用游戏机市场的黄金时期,一片正版SFC卡带零售价约8,000-12,000日元,甚至部分大作与限定版价格更高。

把这数字放到现在经济背景看,1990年代日本平均工资,刚出社会新人月薪约18万至20万日元,换言之,买新游戏占月薪5%-7%。以台湾现在薪资粗略对比,等于新台币2,000-3,000元,甚至更高。青少年玩家要买SFC卡带绝对是天大开销,需省吃俭用好一段时间,或等生日或过年才能有新游戏玩。

科技进步和市场演变后,游戏价格却在进入新世纪后逐渐更“亲民”。

最重要转折点莫过于数字化浪潮。进入PlayStation时代,游戏媒介从卡带转到成本低许多的CD光盘,大幅降低制造成本。网络带宽提升和数字平台兴起(如Steam),更彻底颠覆传统实体销售。游戏不再需实体制造、包装、运输和店面库存,使游戏发行成本直线下降,开发商可直接上架游戏数字版,省去中间环节费用。

此外,游戏产业竞争日益激烈也是重要因素。市场涌现大量开发商和发行商,不再是少数巨头垄断局面。为了吸引玩家,游戏采更多样定价策略,如限时特价、数字版促销、订阅服务(如Xbox Game Pass)等,让玩家以更低价格体验游戏。独立游戏崛起也为市场注入活力,往往以铜板价提供独特游戏体验,更拉低平均售价。

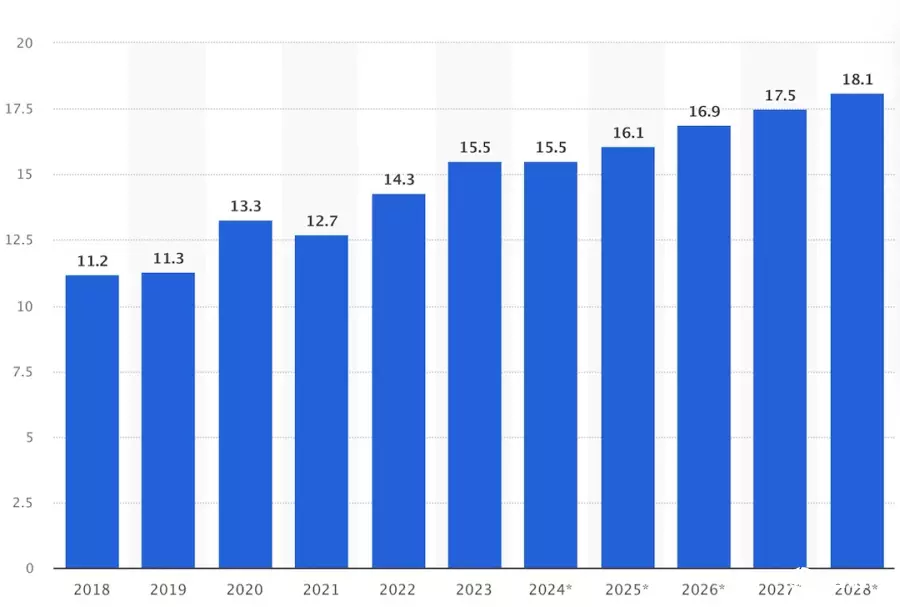

Steam每年游戏平均售价也在逐步上涨。(Source:Statista)

涨价不合理吗?换句话说,要不是竞争激烈,现在游戏定价只怕更恐怖。现在物价上涨,当然支持者认为单机游戏涨价无可厚非,毕竟通胀严重、开发成本也节节高升。比起动辄课一单就要2,990元的手机游戏,单机游戏只花80美元就能获得数十甚至数百小时娱乐时间,也有玩家认为开发大型游戏成本远高于以往,万物齐涨的年代,如果只有游戏价格持平,显然对游戏业界有害。

尽管也有支持涨价的声音存在,但通常涨价的反对意见是最为强烈。许多人认为自身收入增长跟不上通胀脚步,游戏涨价对收入较低的玩家造成负担──如今主机游戏已渐成“中产阶级以上”才能负担的嗜好,自己可能转向平价的独立游戏或其他平台。如前所述,有些人可能会采取等待特价的策略、或者是减少游戏购买的数量,但类似《塞尔达传说》系列、《使命召唤:现代战争2》等超级大作,涨价很难对大型游戏销售造成影响,真正会受影响,多是中小型作品首发销量,或大厂投入血本的全新作品。

各大品牌区域定价策略差异游戏涨价议题,各大游戏公司策略不尽相同,且不同地区也采差异化做法。任天堂方面,长期以来第一方游戏在全球各地价格相对坚挺:例如Switch时代的《马里奥赛车8豪华版》发售多年后,欧洲仍维持约70欧元高价,鲜少见到跌破50欧元的打折幅度;任天堂也极少在新品发售后立即降价促销,养成玩家“早买不吃亏”的印象。

2023年,任天堂在美国地区破天荒将超级强档《塞尔达传说:王国之泪》定价放到69.99美元,成为Switch时代首款突破60美元的第一方游戏。结果证明粉丝并未因价格却步,《王国之泪》上市三天狂销超过千万套、创下系列最快销售记录。或许正因如此,任天堂能有根据Switch 2定价提高到80美元,且刻意将这个价格放在旗舰作《马里奥赛车:世界》。任天堂美国解释,新游戏将视内容规模决定价格:“我们会根据游戏体验的丰富程度调整售价。”换言之,任天堂认为像《马里奥赛车:世界》这样内容庞大、游玩模式丰富的作品,价值能支撑较一般游戏更高的售价。

Sony互动娱乐早在2020年次世代主机推出时,就率先将多款第一方大作的标准版价格从60美元提高到69.99美元:如PS5首发《恶魔灵魂重制版》等游戏皆为如此,当时社交媒体也出现不小反弹。但Sony的游戏软件在美国尚未决定是否跟进80美元策略,但欧洲的Sony的PS5第一方游戏普遍标价79.99欧元(约85美元),略高于美版定价,反映区域定价与汇率因素差异。迄今Sony尚未公开考虑将标准版游戏涨到80美元,但产业观察者认为若竞争对手全面上调,Sony未来也可能应对市况调整。

微软最初Xbox Series X/S刚上市时,保持上代相同60美元定价一段时间,但2023年开始新作价格提升至70美元。今年微软更直接宣布上调全球产品价格,部分第一方游戏假期档期涨至79.99美元。微软特别提到这是“审慎考量市场环境和开发成本上升后”的决策。微软也知道涨价会引发玩家不满,会持续提供多样选择与价值,如强调XGP订阅让玩家用较低成本接触更多游戏。

任天堂Switch 2已是80美元定价,微软跟进在意料之中。Sony、微软近年积极收购大型游戏商(《使命召唤》系列的发行商动视暴雪),新并入第一方大作(《使命召唤》、《上古卷轴》、《暗黑破坏神》等系列)都有可能套用新80美元定价政策,微软全球涨价策略也涵盖各区市场:如美国Xbox Series X主机从499上调至599美元,欧洲499欧元调至599欧元,涨幅近似Sony PS;游戏软件在欧美日澳等主要市场同步进行价格调整,显示定价策略全球一致。

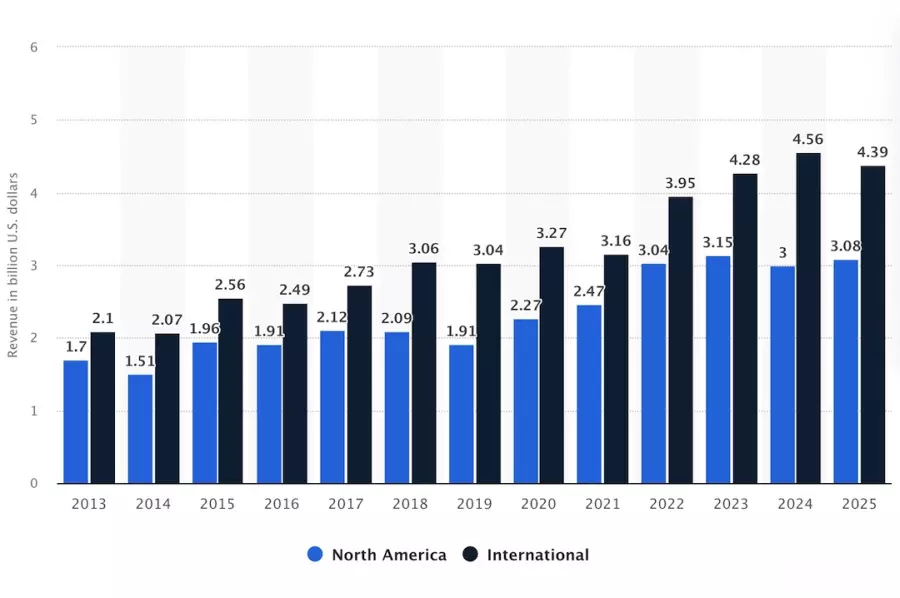

EA、Ubisoft等第三方大厂则有别的想法:EA首席执行官Andrew Wilson最近财报会议,被问及是否跟进80美元时表示,EA没有改变定价策略的计划,目前业务形态与十年前大不相同,产品线从免费游戏到高价豪华版都有,重点在提供对得起价格的“品质与价值”体验。值得一提的是,EA近年营收相当大部分来自游戏内购与服务:2025财年EA仅靠微交易等“经常性消费”就进账53.4亿美元,反观传统游戏销售收入约20亿,可见EA对涨价态度谨慎是因利润主要来自后续付费机制,基础售价不是唯一收入来源。

EA每年微交易的收入占比极高。(Source:Henry Invests)

另一边,法国游戏大厂Ubisoft则采弹性定价策略:2023年《刺客信条:幻象》因规模较精简,以49.99美元较低价格推出,代表Ubisoft面对动辄百小时的庞大游戏与传统中型作品时,愿意采不同定价,以免因游戏时长规模不及大型3A却售价70美元招致玩家反弹(这几年已经够黑了)。

至于以强势IP著称的Take-Two(旗下Rockstar全球最畅销游戏《侠盗猎车手》),早在次世代初期即力挺涨价:首席执行官Strauss Zelnick强调“我们内容远超过十年前,同价位游戏规模更大”,认为自家游戏涨价合情合理。Take-Two也曾表示会根据游戏个别状况定价,不排除某些超级大作标价更高(如外界盛传即将公布的《侠盗猎车手6》可能就到80美元)。

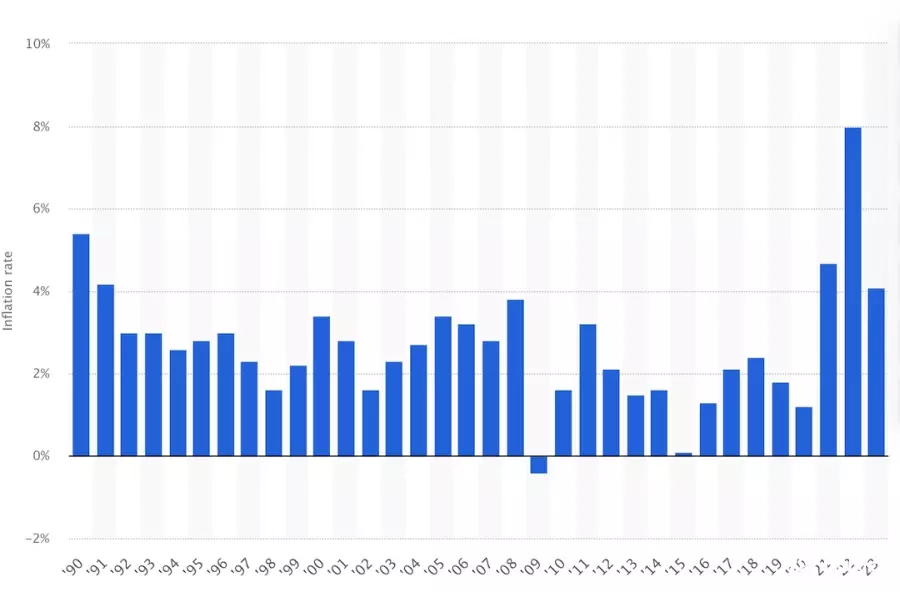

80美元定价游戏的市场表现游戏售价节节攀升的背后,某个程度反映了产业经济现实与制作规模的成本变化。首先是通货膨胀因素:60美元的价格标准始于2005年左右,以美国通胀率计算,2005年的60美元相当于2020年的80美元以上──也就是说即便涨到70美元,扣除通胀后玩家付出的实质成本还比当年更低。从这个角度看,游戏涨价确有一定合理性:如果价格长期原地不动,开发商实得收益其实是缩水的。当研发、人力、服务器维护等各种成本因通胀年年增加时,不涨价意味着利润被蚕食,调升售价是厂商保持运营获利能力的手段之一。任天堂此次将Switch游戏从60调到70美元,再到Switch 2部分大作上调至80美元,就是为了弥补实质收益因成本上涨遭侵蚀的差距。经济学上称这种现象为“成本推动的通胀”,意即当供应端成本提高时,厂商通过提高价格把部分成本转嫁给消费者。

1990年到2023年的通胀率。(Source:Statista)

然而,通胀虽然提升了物价水准、有时候玩家的收入并未同步上涨。统计显示,许多国家的平均薪资增幅在扣除通胀后呈现停滞,甚至中低收入群体的实质薪资倒退(在许多国家,中低收入可能代表该国七成人口)。也就是说,对相当一部分玩家而言,他们钱包的增长追不上游戏价格的提升幅度。这也解释了为何游戏涨价会遭遇抵制:收入较少的玩家对非必须娱乐支出的价格变动更为敏感,哪怕涨幅看似不大,也可能使部分人觉得游戏变得“买不下手”。

真正的问题在微交易与DLC有些支持涨价的说法认为:定价提高后可以更大胆制作纯粹以游戏性为导向的内容,而不必强行在游戏中嵌入嗑金机制来弥补收益。从长远看,支持者相信健康的定价能带来产业良性循环:玩家花钱买到高品质游戏,厂商获利后再投入制作新作,双方都得益;但反对涨价的一方实际上也振振有词:大型游戏公司其实并不缺钱、涨价只是贪婪使然。许多大厂口口声声说开发成本提高,却只字不提自己从DLC和微交易中早已赚得盆满钵满──以前述的Take-Two为例,在宣布NBA 2K系列涨价的同一季,财报显示62%营收来自虚拟币、附加内容等微内容收费项目,单季就进账超过5亿美元。

对反对者而言,厂商早已有其他收入来源填补成本,却依然执意调高售价,无异于“双重收割”。他们质疑涨价未必真的用于提升游戏品质,反而可能只是提高利润,因为过去几年多家大厂财报亮眼、高层薪酬不减反增,难以令人信服涨价是迫不得已;许多玩家认为既然出了高价购买游戏,本应享受完整体验、不应再被游戏内购买“割韭菜”。但现实是即便标价从60涨到70美元,很多3A游戏仍然充斥付费加速、装饰品商城等收费项目,并没有因涨价而取消──这让玩家产生背叛感,觉得厂商把涨价当成额外攫利工具,而非改善游戏环境。

最后,反对者也强调了一个现实问题:游戏涨价是否真的带来更好游戏?在一些负面案例,玩家花了更高的价钱却得到品质欠佳的产品、反而更加不满。例如有多款次世代游戏虽标价70美元,但上市时仍漏洞百出、内容稀少,玩家感到“花更多钱买半成品”。这类事件削弱玩家对涨价合理性的信心──如果厂商贪图高价却未给出相应价值,最终可能口碑与销量得不偿失。

(首图来源:Rockstar Games)