格拉斯哥大学(University of Glasgow)研究团队近日在《Science Advances》发布最新成果,开发出全球首款单芯片集成窄线宽激光(MOIL-TISE),线宽仅983 Hz,刷新半导体激光的性能记录。

随着数据中心对带宽需求不断增加,光通信正从800G快速推进到1.6T甚至3.2T。在高速相干光传输中,激光光源是最关键的组件之一。光纤系统就像电台收音,激光是“电台频率”。频率不准或飘移,听到的就是杂音;激光若不稳定,传输数据也会失真。因此,线宽大小直接决定了信号的清晰度与稳定性。那为什么线宽要做得越窄呢?因为线宽越窄,信号就越干净稳定,不仅能承载更多资讯,也能传得更远,错误率更低。

目前业界常见的光通信激光包含DFB(分布式反馈激光)与EML(电吸收调制激光器),广泛用于数据中心的可插拔光模块;更高端的ECL(外腔激光)则能压到kHz级线宽,应用于长距离相干光通信,但需要庞大的外部腔体。以英伟达为例,其GPU服务器通过InfiniBand高速互联技术搭配CPO(共封装光学) 模块连接,里面仍依赖DFB/EML或插件式激光源(ELS),并靠DSP(数字信号处理器)去修正噪声。这些技术成熟,但缺点是模块体积大、能耗高,不仅增加散热难度,也推升了成本。

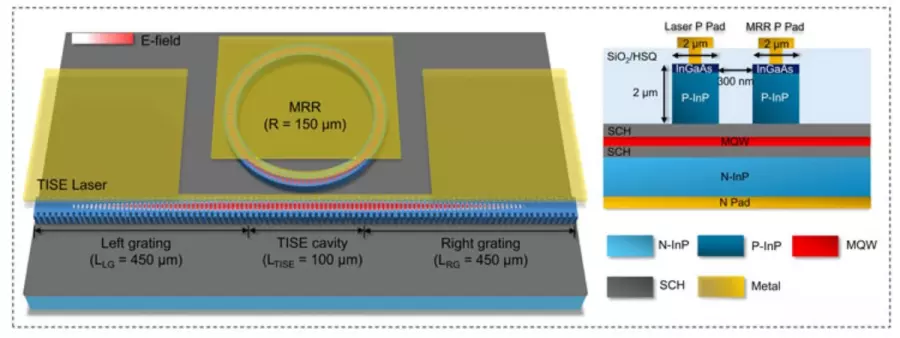

相较之下,格拉斯哥大学提出的MOIL-TISE单芯片激光走出了一条新路。研究团队在InP基板上,首次将激光腔体(TISE)与微环共振器(MRR)单芯片集成,实现Hz级超窄线宽,把原本需要外部模块才能做到的稳定化功能,浓缩在仅1000 μm × 0.4 μm的单芯片激光结构中,比头发还要细上百倍。这个设计让激光线宽从MHz级直接压缩到983 Hz,比现有DFB/EML稳定上千倍,性能甚至逼近高端ECL,但体积更小、制程也更简单。

MOIL-TISE单芯片激光结构示意图:中央的拓扑界面腔体(TISE cavity) 稳定光场,上方微环共振器 (MRR, 半径150 μm) 回收光子并实现光注入锁定。(Source:Science Advances)

此项技术被视为推动光通信与量子应用的重要突破。在数据中心领域,超窄线宽激光能让1.6T、3.2T相干光模块(Coherent Optical Module)更容易落地,减少数字信号处理(DSP )运算负担并提升频谱效率;在量子通信(QKD) 中,则能支持高速相位切换,打造不可破解的量子加密系统。

目前这项技术还在实验阶段,尚未进入量产,但因为制程与现有半导体制程兼容,未来具备商业化的潜力。如果能顺利落地,有机会取代现有DFB/EML与部分外腔激光,成为新一代光模块与量子加密系统的发展趋势。

(首图来源:pixabay)