基于隼鸟二号探测器带回的碎片样品化学矿物分析,科学家发现分裂出近地小行星“龙宫”(Ryugu)的母体小行星,在形成后10多亿年仍有液态水流动,推翻长期以来“小行星水活动仅发生于太阳系历史最早期”看法,此结果可能影响包括地球形成在内的各种模型。

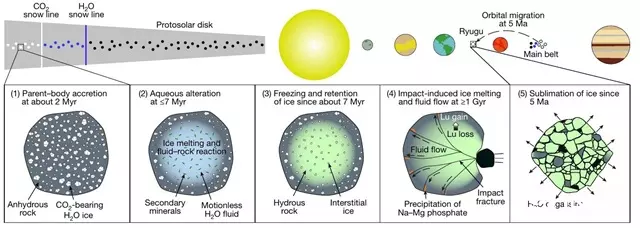

在太阳系形成初期,原行星盘富含冰、尘埃、有机物的材料凝聚成直径数十至数百公里的“母体”小行星,这些大型小行星经历一次或多次剧烈碰撞后破碎,碎块再经重力作用重新聚集成“碎石堆小行星”,变成一群小行星家族,表面和内部由疏松多孔物质组成的龙宫小行星便源于此过程。

催生龙宫小行星的母天体“波兰星”约10亿年前被撞碎,分裂出错含龙宫、贝努在内的阿波罗型小行星新家族,这些富碳小行星长期被认为是水分子信使,碰撞过程为地球带来水。

最近,来自东京大学和其他机构的研究人员详细分析日本隼鸟二号(Hayabusa 2)2020年带回的龙宫小行星采集样品,惊讶发现龙宫小行星保留原始水活动记录,进一步说明水在母天体表面曾长期以液态形式存在,未蒸发、脱气或与矿物发生化学反应,且出现在间远晚于以往“仅太阳系极早期短暂流动”的假设。

龙宫小行星演化过程。(Source:东京大学)

此结果可能影响包含地球形成在内各种模型,主要收获之一就是富碳小行星的水可能比以前想象还多,研究人员指出,类似的小行星若在数十亿年前撞击年轻地球,实际上可能向地球输送比预期多2-3倍水。

团队下一步将研究龙宫小行星样品中的磷酸盐,更精确分析龙宫小行星母天体曾发生水流活动的年代,同时也将把这些结果与贝努小行星(Bennu)样本互相比较。

新论文发表在《自然》(Nature)期刊。

(首图为示意图,来源:Pixabay)