开发神经系统疾病药物时,“血脑屏障”(Blood-Brain Barrier)始终是最棘手挑战之一。这道屏障就像机场海关,能有效阻挡病原体与有害物质进入脑部,以确保神经系统稳定运行。但同时也阻挡许多治疗药物去路,导致不少潜力疗法无法发挥作用。然而,近年科学家发现细胞释放的微小囊泡“外泌体”(exosome)具穿越血脑屏障的能力,有望成为新药物理想载体,为脑部疾病的治疗带来全新突破。

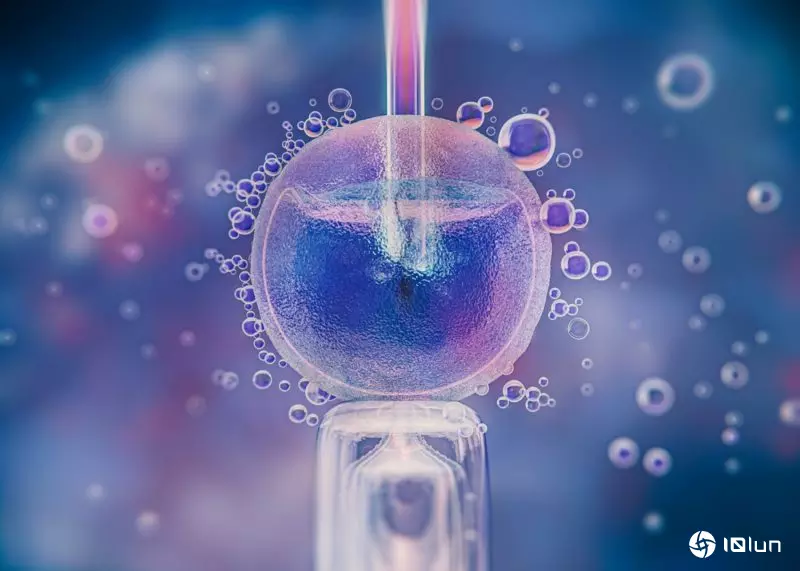

外泌体是细胞分泌,直径约30-150纳米的微小囊泡,广泛存在血液、尿液、唾液、脑脊液等体液。最初视为细胞排泄废物的副产品,后来科学家才发现扮演细胞间传递消息的重要角色,就像天然“小小包裹”,携带各种生物分子,如蛋白质、脂质、RNA等,传递给其他细胞,并免疫调节、癌症转移、组织再生及神经退化等都发挥关键功能。令人惊艳的是,外泌体还能跨越血脑屏障等多种生物障碍,为脑部疾病治疗打开新契机。

外泌体是细胞“内体”(endosome)系统制造。内体会先形成许多小囊泡(称为“内囊泡”),并集中在“多泡小体”(multivesicular body)结构里。当细胞接收特定信号,多泡小体会与细胞膜融合,将众多小囊泡分“泌”至细胞“外”,故名为外泌体。

这过程需一连串“帮手”协助,包括ESCRT蛋白、神经醯胺(ceramide)及一类膜蛋白tetraspanin;此外还有像“交通指挥员”的调节蛋白(如Rab27a和Rab35)引导外泌体准确送达目的地。值得一提的是,当细胞处于缺氧或氧化压力等外在刺激,会明显释放更多外泌体。这种变化对癌症转移、组织修复等生理现象有很大影响,故外泌体也视为诊断与治疗疾病的重要工具。

研究显示,外泌体表面LAMP2B与integrin等蛋白,可与血管内皮细胞的受体蛋白结合,提升穿越血脑屏障进入大脑的效率。外泌体还有传统药物或纳米粒子难以比拟的优势,因由细胞产生,较不易引发免疫排斥。而膜结构能保护内部物质不被酵素分解,使之稳定存在血液较长时间。

研究也发现,神经细胞或干细胞外泌体穿越血脑屏障效率更高,有进入中枢神经系统的能力。更令人期待的是,以基因工程或化学修饰,科学家能在外泌体表面加上“导航分子”,更精准运送药物到特定脑区或病变细胞。

外泌体治疗脑部疾病的潜力越来越多研究显示,外泌体有望成为治疗阿兹海默症、帕金森氏症、中风与脑癌等脑部疾病的创新药物平台。以小鼠实验为例,科学家已成功用外泌体载送干扰RNA(siRNA),有效降低致病基因表现,展现治疗神经疾病的潜力。甚至有研究尝试修饰外泌体表面,以提升外泌体进入神经细胞的效率。

然而,外泌体要实现临床应用仍面临多项挑战。首先,高纯度外泌体纯化未成熟,过程耗时且成本高昂;其次,品质管控困难,若无法确保成分与功能一致性,影响治疗成效并有安全疑虑;此外,国际缺乏外泌体制剂标准化制程与法规规范,临床推动仍待制度面配套。只有当关键技术与监管机制逐步到位,外泌体当成药物载体的潜力,才有望真正走进临床,造福病患。

(首图来源:Freepik)