就像撕裂的伤口深可见骨,天文学家首次直接观测一颗恒星经历罕见爆炸后露出的核心结构,证实多年同心理论模型,并揭开恒星内部元素形成关键过程。

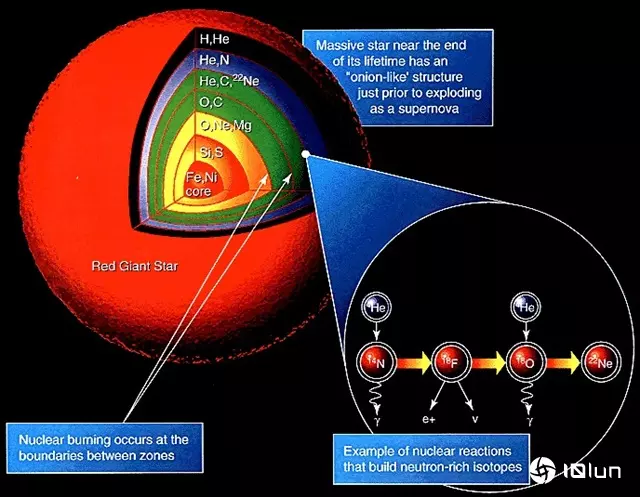

长期以来,理论模型预测恒星内部像洋葱一样呈现不同元素组成的同心结构,从外层氢壳、氦壳到核心重元素铁等,验证理论途径之一是大质量恒星经历超新星爆炸前的行为。

一颗大质量恒星走向死亡过程会依次脱落从外到内的物质,于周边形成不同元素组成的shell层结构,只不过最终爆炸搅合各层物质,因此难以详细观察,尤其富含氧、硅、硫的内层通常在恒星爆炸前几个月才出现,被掩埋在一层又一层材料之下且燃烧周期短,天文学家过去一直无法直接观察到此层。

恒星内部物质具有同心分层结构。(Source:NASA)

迄今为止,在所有已知超新星观察到的材料主要为前2个燃烧周期(外层)产生的氢、氦、碳层。

然而2021年9月6日,多个天文观测设备(包括地面天文台、太空卫星)捕捉到一场奇怪超新星爆炸事件SN2021YFJ,西北大学天体物理学家Steve Schulze团队分析后竟识别出靠近恒星核心的硅、硫、氩气层,首次直接观测到恒星内部物质。

研究人员认为,这颗垂死恒星在走向超新星爆炸阶段前,可能还经历其他变动荡形式导致内层物质向外弹出,或者说爆炸前已露出内壳。

虽然目前仍只有SN2021YFJ这个例子能验证恒星的同心模型,但也强调宇宙存在其他罕见超新星类型,能帮助科学家更理解恒星性质与演化史。

新论文发表在《自然》(Nature)期刊。

(首图来源:西北大学)