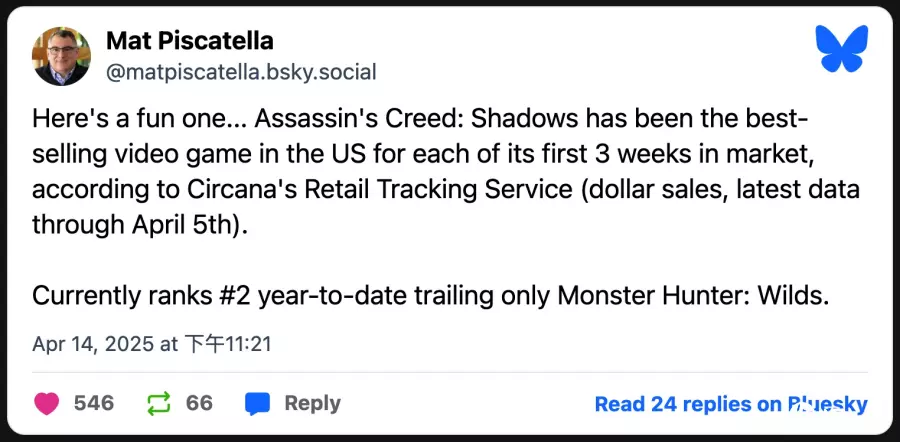

Circana资深分析师MatPiscatella在BlueSky公开指出,《刺客信条:暗影者》自3月20日上市后连续3周蝉联美国零售金额榜首,并在2025年度累积销售仅次于《怪物猎人:荒野》,暂居今年第2名。对Ubisoft来说,这是从去年《星球大战:亡命之徒》(Star Wars Outlaws)失败导致Q3股价暴跌后,刺客信条这个招牌仍对玩家具有吸引力,原本《刺客信条:暗影者》遭受亚洲社交媒体大规模抵制,但现在看来这个抵制的效用并没有到达全面性的作用──Circana的“美元计价”统计排除了订阅服务折扣干扰,显示北美玩家以69.99美元正价购买的比例、远高于Ubisoft,月费形态,为公司带来较佳的毛利贡献。

《刺客信条:暗影者》自还没发售以来,就因为在日本战国的黑人作为主角设置引发争议,但《刺客信条》系列一直以来都是Ubisoft的重要作品、也对其财报握有重大意义:这款游戏承载了公司扭转财务颓势的期望,也因其主角选择引发的争议而备受批评,虽然销售位居2025年美国销量排行榜第二,目前仅次于《怪物猎人:荒野》的销售表现尚称稳健,但这真的代表抵制无效、抵制者被销量打脸吗?

分析师公开说明《暗影者》销售数字。(Source:BlueSky)

争议的起因:主角选择引发的“反觉醒”风波《刺客信条:暗影者》发售前,就因主角选择引发的争议成为全球讨论焦点──游戏以黑人武士弥助(Yasuke)与女性忍者奈绪江作为双主角,却遭到许多网友发起的“反觉醒”(anti-woke)运动抨击。这些批评最初聚焦于种族与性别、认为以往明明就是以虚拟为主的《刺客信条》系列,突然刻意选了个实际存在于日本的黑人,好像刻意在拿日本文化历史进行“政治正确”运动,这风波随后演变为对游戏“不尊重日本文化”的指控──例如有人质疑游戏允许玩家破坏神社场景,认为这冒犯了日本宗教传统。

这场争议的高峰出现在日本国会,日本参议员嘉田裕之在公开质询中提及游戏中的神社破坏问题,试图博取政治关注。首相石破茂的回应则聚焦于现实中的神社破坏事件、避谈游戏本身,显示日本官方对此议题的谨慎态度。知名游戏制作人神谷英树在X平台上则以冷静的视角评论,认为这些争议仅由少数激进人士推动,对大多数玩家的游戏体验影响甚微。事实上,日本市场的2.5万份实体销量虽不算突出,但考虑到数字销售的比重增加,总销量也没有差到称作“最低”。

稳健的销售表现等于成功吗?虽然具体全球销量尚未公开,但Ubisoft在2024-25财年第三季的财报中表示,《刺客信条:暗影者》的预购表现与系列中第二成功的《刺客信条:奥德赛》相当,主机平台销售、特别是PlayStation表现突出。据多家外媒报道指出,《刺客信条:暗影者》在PlayStation Store上创下Ubisoft游戏有史以来最佳的首日营收──之后PC平台也贡献不少收入,Newzoo报告显示该游戏在2025年3月整体营收排行榜上位列第二,其中PC平台占比达27%。尤其值得注意的是,该游戏自2019年以来首次于发售首日同步登陆Steam, SteamDB数据显示其发售三天内售出约31万份,最高同时线上玩家数达64,825人、目前SteamDB引述其他来源,Steam版整体销售数字约在55万至65万之间,以《刺客信条》而言只能说差强人意。

从各种数字推测估计,怎么看都不像千万套销量。(Source:SteamDB)

零售市场也展现出局部差异。在欧洲,法国、英国市场表现较佳:法国的首发零售销量超过12万份,几乎是《星球大战:亡命之徒 》的三倍。在英国,《刺客信条:暗影者》连续两周位居实体游戏排行榜首位,84%的盒装版销量来自PS5平台,其首周实体销量更成为2025年英国最高、目前在英国实体销售成绩超越《怪物猎人:荒野》。当然,日本市场的零售表现相对平淡,PS5版实体销量约2.5万份,较2020年的《刺客信条:维京纪元》(Assassin's Creed Valhalla)下降60%。这可能就与日本玩家对这次的内容策略难以接受有关。

争议无碍市场表现?英国卫报曾高度赞扬《暗影》的双主角设置,认为弥助与奈绪江的设计“将玩家置于战国时代变革与动荡的中心”──认为弥助作为历史上真实存在的非洲裔武士,其在游戏中的描写延续了《刺客信条》将历史与虚构结合的传统,与系列中为苏格拉底或达文西设计任务的做法一脉相承。奈绪江则被赞为“快速且安静”的忍者角色,重新点燃了系列的隐匿玩法乐趣。Gameindustry.biz更直接反驳了对弥助的种族争议,强调其作为历史人物已在诸如《仁王》与Netflix动画《弥助》等媒体中被广泛接受,质疑为何仅在主流游戏中才引发如此大的反弹。

因此在销量略有起色的当下,欧美媒体持续打出与以往社交媒体不同的声浪,认为游戏的销售表现证明了负面争议的影响被过分夸大、玩家更关注游戏品质而非线上争议。甚至认为Ubisoft选择延迟发售至2025年,专注于游戏打磨而非因争议修改内容,被认为是正确的策略──Gameindustry.biz指出,延迟发售的决定可能与《星球大战:亡命之徒》的商业失败有关,而非对争议的妥协,该文也认为弥助作为主角的选择并非贸然决定,以往基于《战国无双》、《仁王》等先例表明,弥助作为历史人物的描写已被广泛接受,代表Ubisoft的选择符合市场趋势。女性忍者奈绪江的设计也延续了系列中对女性角色的成功塑造,如《刺客信条:奥德赛》的卡珊德拉。

但ScreenRant也提出质疑,认为信长之死的时代正是日本最动荡的年代之一,许多复杂的人物与故事交织,但相比于如此丰厚的背景,Ubisoft的人物传记却少得可怜──而这正是以往《刺客信条》的重要元素之一。以往的游戏是架构在现实历史上,但同时也会有许多文件去说明出现在游戏中的实际人物、俨然就像一本历史教科书,但这次的相关数据对比以往却异常匮乏。而许多人也点评这代的故事与角色过于薄弱、使得带入感严重不足。另外,游戏的开放世界设计充斥重复性内容,这已是《刺客信条》系列的长期问题。或许也是因为这次的架空历史争议,让Ubisoft决议减少人物传记避免更多争议──还可以节省更多成本。

从商业角度看,《刺客信条》系列的品牌效应为《暗影者》提供了销售的基础数量。该系列累积销量超过2亿份,2020年的《刺客信条:维京纪元》收入超过10亿美元。《暗影》的表现虽谈不上打破任何记录,但其稳健销量足以证明系列品牌仍有持续性吸引力,对往后的Ubisoft财务至关重要。

美国市场的“好消息”出现后,Ubisoft的股价就开始回升。(Source:Google)

销量未达预期,风险仍存在尽管《刺客信条:暗影者》取得了一定成功,但明显其表现未能满足Ubisoft的迫切需求:Ubisoft近年面临财务困境,2024-25财年第三季度净预订量大幅下降,且债务压力加剧──《暗影者》的开发成本高昂,结合其延迟发售的额外支出,即便稳健增长也谈不上爆发。相较于《怪物猎人:荒野》在三天内售出800万份的惊人表现,《暗影者》的销量显得相形见绌,显示其未能成为“轰动性”成功的作品。

即便《暗影者》没有卖得太差,但综观《刺客信条》系列的历史来看,即便没有首发在Steam上,也有多部系列作品销售超越千万套,因该直都被股东视为重要里程碑。从商业角度来分析,要说《暗影者》是因为游戏做得好而销售数字才能拉起,不如说是《刺客信条》系列的品牌魅力成为《暗影者》的销量助力,后续作《幻象》即便被视为回归早期的小品作,也有推测销售数字超过500万套(但Ubisoft从未公布实际销量)。

换句话说,这个被视为应该要超过1,000万套销售数字的作品,同时由于时间延长、规格宏大、加上Ubisoft在制作时仍被批评为冗员过多,导致这款游戏的成本估计落在2.5亿至3亿美元之间,即便一套游戏Ubisoft能以70美元拿到60%的利润,仍然会需要以原价销售超过700万套才有机会打平──而目前来看要达到这数字可能还需要更多的降价力道,但这也代表这款游戏打平极为困难。

日本市场的疲软表现也是一个警讯──很明显争议虽未完全阻碍销量,但可能影响了Ubisoft在日本的品牌形象,尤其是在右翼网红与政治人物的推波助澜下更是如此,后续作品可能会因为这款的游戏内容、而受到更多抨击与影响。此外,订阅服务Ubisoft +可能分流了部分直接购买用户,导致实际销量难以准确评估。这一现象在数字销售占比73%的主机平台尤为明显。

争议管理与市场策略《刺客信条:暗影者》的案例为游戏产业提供了许多宝贵经验──首先,负面争议不见得会造成毁灭性影响,正如神谷英树所言,少数激进人士的声音难以撼动广大玩家的消费决策。Ubisoft坚持原有设计、不因争议修改内容的做法,其实是对成本的最佳考量,财报时曾说延期数月导致该作成本上升2,000万欧元,与其大幅修改内容导致成本再度飙高,不如让系列以往的品牌效应发挥作用,而这次Ubisoft似乎赌对了,即便重现,也不代表玩家会接受、游戏会重回千万套销量。

其次,包括Disney+ 的《幕府将军》和Sucker Punch的《对马岛之鬼》来看,西方人要切入日本文化视角并获得成功并非无稽之谈,但这代表着更为细节化的策略、且需要在决策上有当地者参与。很明显这次《暗影者》的销售成绩有受到刺客信条的品牌效应影响,但如果一开始就能在社交媒体上获得好评、或者让“真正熟悉日本文化”的日本学者参与,或许《暗影者》在全球市场也会有更好的口碑推荐。

即便这款游戏的销售表现看来不差,但从高制作成本的推测来看,《暗影者》要能成为像《黑旗》那样大赚千万套以上,看来机会是极度渺茫。只能期待之后的Ubisoft能够重新关注在游戏制作、懂得如何在人力与制作成本上调节,好好避免《星球大战:亡命之徒》与《刺客信条:暗影者》这类游戏制作成本过高、但却可能难以回收的问题──这两款游戏发生的问题绝不单纯是在“政治正确”上,但政治正确却可能成为压垮他们的舆论稻草。

(首图来源:Ubisoft)