香港心脏专科学院最新调查显示,虽然AI穿戴式设备能有效促进健康行为尽早识别心脏隐患,但本港仍有超过三分之一市民从未使用相关产品。调查发现高危人士如长者及慢性病患者的使用率反而更低,反映需要加强教育及支持。研究也指出,超过半受访者在出现异常警号时会主动求医,反映AI分析有助尽早识别风险。

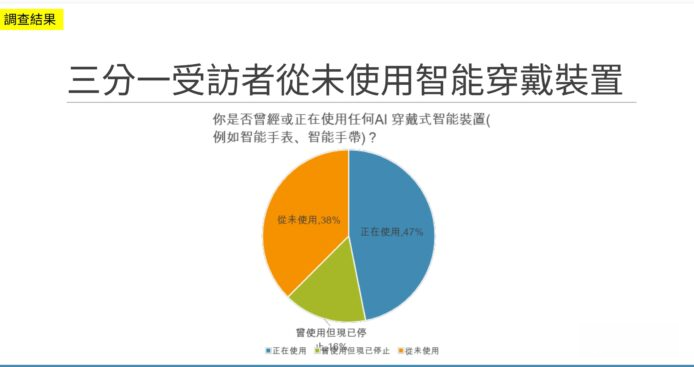

香港心脏专科学院于2025年9月至10月进行“AI智能设备能改善心脏健康吗?”问卷调查,成功访问493位市民,并委托香港浸会大学社会科学研究中心分析数据。调查发现,虽然AI穿戴式设备(运动手环、智能手表等)在本港逐渐普及,但仍有超过三分之一受访者表示从未使用过相关产品。其中六成未用者自认“没有需要”,反映部分市民对自我健康监测意识仍有提升空间。

香港心脏专科学院院长暨世界心脏日2025-26筹委会联席主席徐健霖医生指出,AI智能科技正为心脏健康管理带来崭新机遇,不但让市民可以随时随地关注心跳、血压等关键数据,也有助尽早识别潜在问题,真正做到预防胜于治疗。

香港心脏专科学院义务秘书暨世界心脏日2025-26健心跑联席主席陈颖思医生表示,利用AI穿戴式设备持续监测心脏数据,可以实现即时预警、提供长期数据供医生参考,并提升健康意识及改善行为。对心血管高危人士,例如长者及慢性疾病患者,理应带来最大益处。

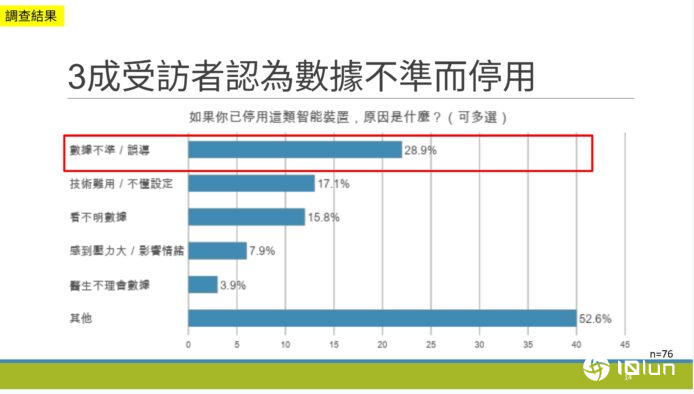

然而调查数据显示,高危人士(长者、同时患其他心血管相关疾病)的使用率反而更低。陈颖思医生认为应加强教育及支持,协助长者及慢病患者克服使用障碍,让AI技术真正融入日常,助市民尽早识别风险、主动守护心脏。

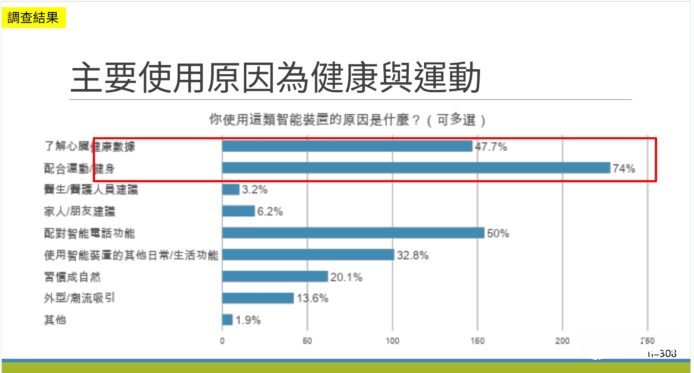

香港心脏专科学院会董暨世界心脏日2025-26筹委会委员陈裕豪医生指出,使用AI穿戴式设备可以促进健康行为,例如增加运动量、更关注健康指标等。研究显示,智能设备可提升运动参与率及服药、复诊等健康行为,尤其是对慢性病患者及长者。

调查中,超过半受访者在出现异常警号时会主动求医,约三成曾因数据异常求诊,反映AI分析有助尽早识别风险,协助医生更准确调整治疗及预防心血管事件。调查也显示,AI异常提示偶尔会令部分用户感到焦虑。陈裕豪医生提醒,设备数据仅供参考,市民如有疑问应尽早向医护人员咨询,切勿单靠设备自行断症或判断,一旦发现异常,宜寻求专业意见,让科技真正发挥健康守门员作用。

Joey的父亲患有心房颤动(AF),也曾出现心跳过慢情况,几年前已植入起搏器以稳定心率。她指出,单靠复诊期间做心电图,未必足以全面掌握病情。幸得主诊医生介绍,他们开始使用简易便携的“个人用心电图测量仪器”,只需接驳手机即可随时检查心率情况。

Joey表示,父亲现在已创建习惯,每日早晚都会自行测量心电图,若出现心悸、心跳不规律等不适症状,也会即时检查。每次复诊前,她都会协助整理数据报告交给医生参考。她分享曾经因记录显示心率异常,令他们能够尽早安排医生检查及调整治疗方案,避免延误。她坦言:“以前爸爸话不舒服,我哋都不知有几严重;而家有咗数据,大家都安心好多。”

除了心电图,Joey也为父亲配备了一款操作简单的电子手环,能够记录心跳、步数及睡眠情况。她指出,医生建议父亲每日保持适量活动量,大约8,000步最为合适,但因父亲个性活跃,有时会行得太多,出现疲累情况。通过手环实时掌握步数,有助调整每日活动强度,避免过度运动。

她虽然曾考虑过功能更全面的智慧手表,但发现操作过于复杂,反而令长者抗拒使用。最终选择了基本功能齐全、界面简单的手环型号,确保父亲能够持续使用、容易掌握。Joey认为,智能科技对长者心脏健康管理确实有帮助,但长者未必懂得使用,家人参与非常关键。她日常会协助父亲操作App、解读数据、整理报告等,成为病人与医生之间的重要桥梁。

随着医疗科技进步,AI穿戴式设备在心脏健康管理方面的应用将越趋成熟。预期未来会有更多功能完善、操作简易的产品推出市场,配合医疗系统的数据集成,为市民提供更全面的健康监测服务。然而要让科技真正普及至高危人士,仍需政府、医疗机构及科技公司共同努力,提供更多教育资源及技术支持,协助有需要人士掌握使用技巧,发挥AI科技守护心脏健康的最大效益。