维也纳科技大学(Technische Universität Wien,TU Wien)分析阿波罗16号任务带回的月球岩石样本后,新发现颠覆月球外层稀薄气体(即外大气层)起源的理解。早期太阳风离子侵蚀月球表面的影响估算过高,新发现可能改变对月球环境的认识。

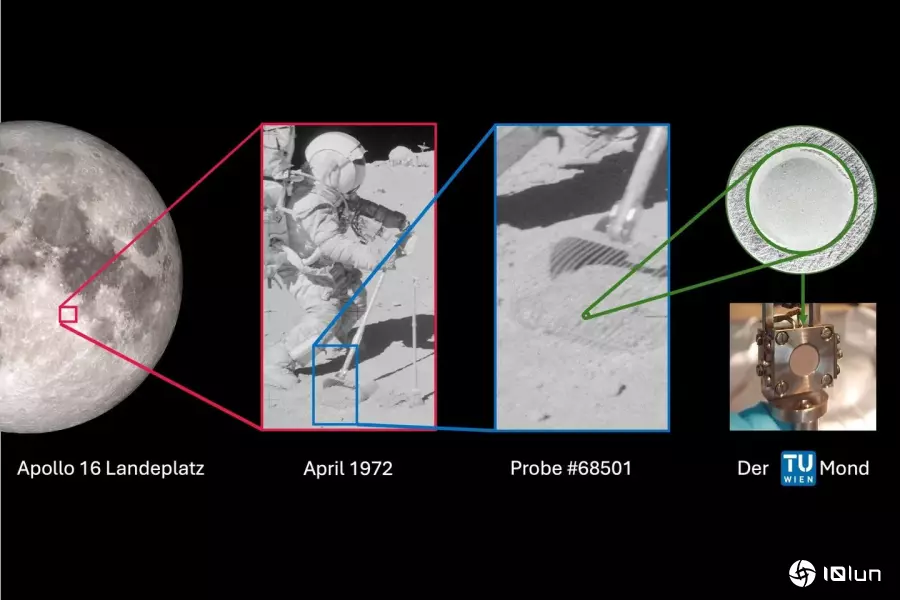

月球表面暴露于太阳风,是太阳发射的带电粒子流。高能离子能从月球外层岩石剥落原子,形成稀薄气体层,但对造成外大气层机制一直不甚了解。团队首次使用阿波罗16号原始样本做高精度实验,并结合先进3D建模,算出更准确喷发率。

月球表面粗糙且多孔,早期模型忽略这点,导致误判喷发过程。TU Wien教授弗里德里希·奥马耶(Friedrich Aumayr)指出,月球缺乏地球浓密大气层,却有单原子和分子组成的稀薄外大气层。理解这些粒子的来源是月球科学的关键问题。

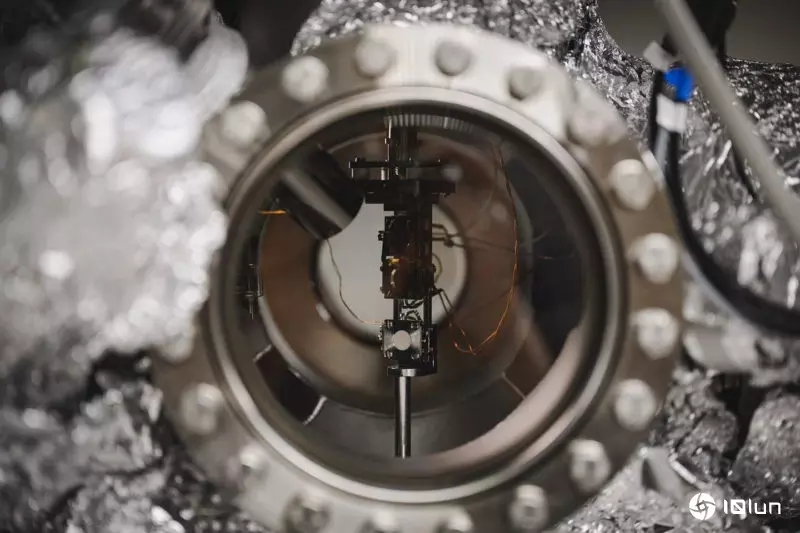

研究员确定两种主要机制,解释粒子如何进入月球外大气层:1. 太空微陨石高速撞击释放粒子。2. 太阳风带电离子与月球表面相互作用释放粒子。因真实月球材料在太阳风喷发下反应缺乏可靠实验数据,这次研究使用NASA阿波罗16号任务带回的月球岩石样本,并用专门开发的石英晶体微量天秤(Quartz Crystal Microbalance),精确测量月球材料因离子轰击的质量损失。

结果显示,太阳风实际侵蚀率远低于估算,主因月球表面多孔结构使进入离子在微小空腔内多次碰撞,降低喷发效率。不仅解释为何早期模型高估太阳风侵蚀,还解决常年未解的科学矛盾:最近研究基于同位素分析,从地质时间尺度看,微陨石撞击是月球外大气层的主要来源,而非太阳风。新实验数据从全新角度独立确认结论。

NASA阿提米丝计划推动新月球探索时代,这些结果尤其重要。几年内欧洲太空总局(ESA)和日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)2018年发射的BepiColombo任务,今年将达水星轨道外实地测量大气层,解读这些数据需要对基础表面侵蚀机制有一定理解,TU Wien研究正对此有重要贡献。

(图片来源:TU Wien)