白矮星是恒星停止核融合后留下的致密残骸,属简并星(degenerate stars),结构特性极度违反直觉:质量越大,体积反而越小。白矮星常以双星系统存在,系统的多数白矮星年龄极为古老,表面温度通常已冷却至约4,000K。然近期研究发现有一类周期极短的白矮星双星系统,两颗天体绕行周期不到一小时。与理论预测相反,这些白矮星表面温度高达10,000K-30,000K,半径膨胀至理论值两倍大。

此现象促使京都大学领导团队重新检验潮汐理论,并尝试利用理论预测白矮星在短周期双星轨道不寻常的温度,论文发表在《天体物理学期刊》(The Astrophysical Journal)。潮汐力常导致双星系统天体变形,并影响轨道演化。潮汐加热理论在解释热木星与母恒星的温度及轨道特性已取得成功,团队还想知道:潮汐加热是否能解释短周期双星中白矮星的高温现象?

团队创建理论模型,解释短周期双星系统白矮星温度演化。框架有高度普适性,可预测双星系统白矮星过去与未来温度变化及轨道演化历程。

结果显示,潮汐力能强烈影响这类白矮星的演化。系统较小白矮星的潮汐拉力会加热质量较大但密度较低的伴星,使后者膨胀,表面温度升高至至少10,000K。由于这种膨胀效应,团队预测白矮星开始相互作用(质量传输mass transfer)前,半径通常应为理论预测两倍,短周期白矮星双星开始互动作用的轨道周期可能比预期长三倍,代表更早发生互动作用。另一项令人意外的发现是,团队在理论模型结果观察到,即使最古老最冷的白矮星系统达到洛希瓣(Roche lobe)临界发生接触时,轨道周期也比理论预测短更多,也导致更明显的重力波信号变化。由于这些系统的重力波频率更低(约2mHz),代表它们可能成为LISA等低频率重力波探测器的理想目标。

潮汐加热确实提升白矮星温度,也大大改变系统轨道动力学,使最老白矮星双星进入质量传输阶段时,轨道周期明显缩短,远低于理论预期值。这不仅挑战以往假设白矮星接触时已完全简并且冷却的理论,也重新定义短周期白矮星双星的演化时序与可观测性。团队计划之后将理论框架用于碳氧白矮星的双星系统,以更深入了解Ia型爆炸的前身。团队将特别关注双简并系统(double-degenerate)或整合情形,实际温度条件是否支持此类型爆炸机制。

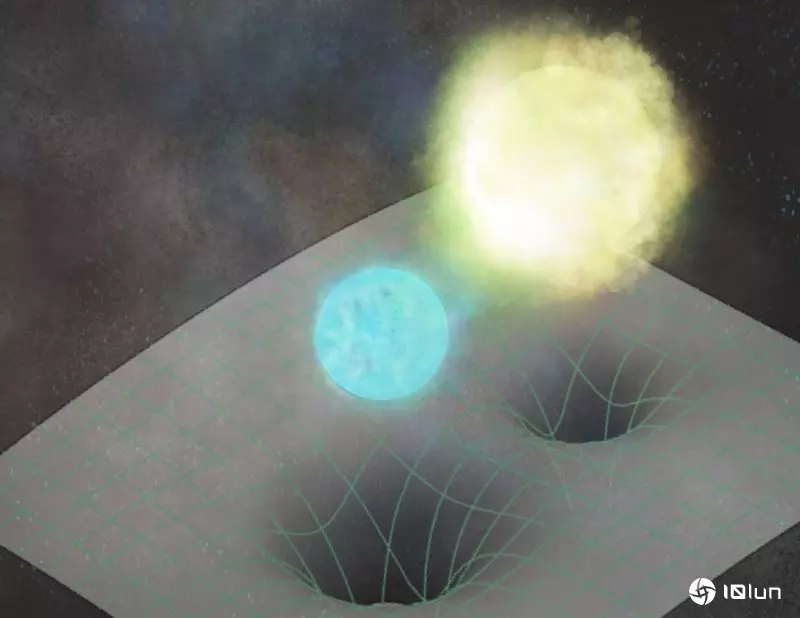

(首图为6.9分钟周期的双白矮星系统J1539+5027艺术家想象图。黄色为受潮汐加热的白矮星,蓝色为更致密的伴星,处于即将开始质量传输阶段;来源:京都大学/Lucy McNeill)