3I/ATLAS是继 ʻOumuamua和2I/Borisov之后第三个被确认的星际天体。这颗于2025年7月发现的星际彗星具有明显的彗星活动,包括一团由气体和尘埃组成的彗发(coma)。由于它起源于太阳系外,天文学家非常重视这次短暂的机会,希望通过光谱分析了解其化学成分,进而推测其母恒星系统的环境。NASA在2025年8月以詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)和最近发射的SPHEREx分别对3I/ATLAS进行了观测。

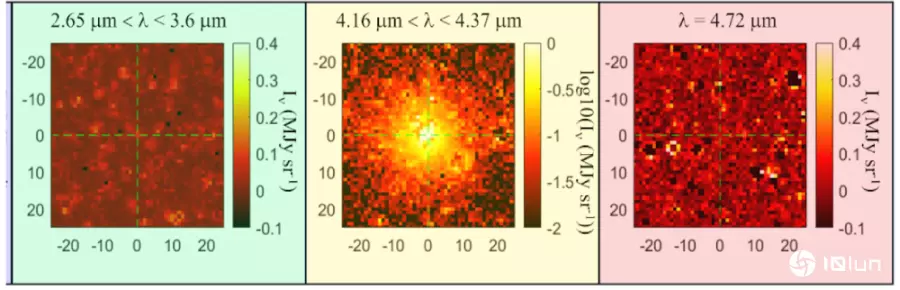

SPHEREx对3I/ATLAS的观测结果SPHEREx于8月7日至15日对3I/ATLAS进行了低分辨率、广域视场、多波段的扫描观测(彗星距太阳约3.2AU),分析数据发现在红外线光谱中清楚检测到水冰吸收特征和明亮的CO₂气体发射线。具体而言,SPHEREx的光谱数据解析出一团明亮的CO₂气体云环绕着3I/ATLAS,半径至少34万公里,但没有观测到明显的水蒸汽以及CO气体。这意味着在观测当下彗星释放的挥发性气体几乎全部是CO₂,而H₂O与CO等物质的气态产出可以忽略不计。在近红外线光谱的反射光中,SPHEREx则明显看到了水冰的存在。另一方面,SPHEREx的广域视角光谱扫描未发现明显的尘埃彗尾或喷流结构。

SPHEREx在不同波段红外线的光谱数据,分别是H₂O(左)、CO₂(中)、CO(右)。(Source:arxiv)

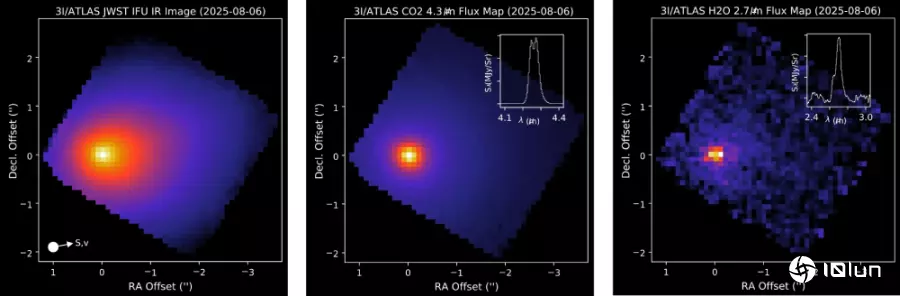

JWST对3I/ATLAS的观测结果JWST于8月6日利用近红外线光谱仪(NIRSpec)对3I/ATLAS进行了高分辨率观测(彗星距太阳约3.32AU),初步分析显示,3I/ATLAS的彗发以CO₂为主,而H₂O等常见挥发物的含量极低,这种异常高的CO₂ /H₂O比例暗示该彗星的本质组成与一般太阳系彗星不同,可能内部存储了丰富的CO₂冰,而水冰含量相对较少。JWST的高灵敏度和高解析光谱有望检测出更多微量成分(CO、NH₃ 等),然而截至目前,初步结果尚未发现明显的CO或其他挥发性气体谱线。观测团队指出,这可能意味着3I/ATLAS的冰组成经历了高辐射环境或具有独特的形成历史。

JWST NIRSpec的红外线(左)、CO₂(中)、H₂O(右)光谱数据。(Source:NASA)

观测结果对星际天体成分与起源的意义JWST和SPHEREx对3I/ATLAS的观测发现,为我们理解星际天体的化学组成和起源提供了宝贵线索。

CO₂极为丰富、水蒸汽贫乏的彗发组成,暗示3I/ATLAS的形成环境可能与太阳系有所不同。一般来说,太阳系彗星在距离太阳约3AU时开始大量升华水冰,彗发以水为主要气体成分,但3I/ATLAS在相似距离却主要发布CO₂,而水以固体冰形式存在。3I/ATLAS有可能在原行星盘的远日区域形成,在那里CO₂等挥发物可凝结并大量存储,当该彗星进入太阳系被加热时,低温易挥发的CO₂先升华,水需要更高温度才能从彗核直接逸出,因此在较远程时仅有产生微量水气。

另一种可能是,3I/ATLAS的特异成分直接反映了其他恒星系统行星盘的化学状态。

SPHEREx的观测团队指出,尽管3I/ATLAS具有独特的CO₂彗发,但检测出的水冰和尘埃组成与我们太阳系的彗星并非截然不同。这意味着宇宙中其他恒星形成的彗星,在基本成分上可能有相似之处,只是比例和分布受各自星盘环境影响。

总而言之,JWST与SPHEREx对3I/ATLAS的联合研究指出,这颗星际彗星非典型的成分比例不仅颠覆了我们对彗星的一般认知,也为天文学家提供了绝佳案例去检验有关行星系统化学多样性的理论。

(首图来源:NASA)