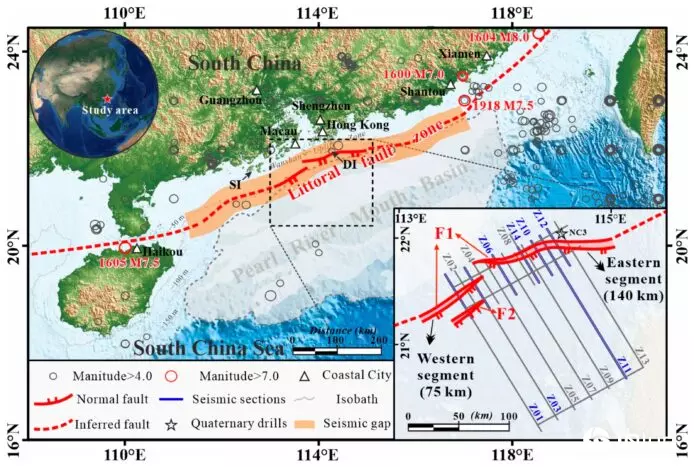

去年有一份中山大学、圣地亚哥大学及汕头大学联合研究发现,粤港澳大湾区下方隐藏一条沉寂超过425年的地震空区“滨海断裂带”(LFZ),未来可能引发7.0至7.5级强震并触发海啸。

这项突破性研究通过多信地道震反射剖面和深海钻探技术,首次全面揭示影响超过7,000万人口经济区域的潜当地震威胁。研究团队发现该断裂带主断层累积位移最大达1.8公里,最近一次活动发生在约1万年前的全新世,虽然滑动速率缓慢,但正持续积累地震能量。

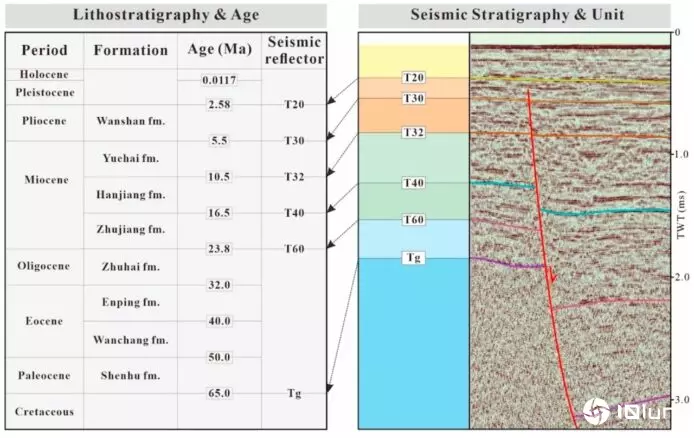

研究指,滨海断裂带位于南海北部伸展大陆边缘,是界定南海减薄陆块与华南典型陆块边界的最活跃近海断裂。根据最新地球物理数据分析,该断裂带由一条高角度铲状主正断层和数条次级正断层组成,主断层走向东北、倾向东南,是珠江口盆地北部的重要控盆断层。

研究团队利用2017年采集的1,950公里地震数据,包括7个多地道震剖面和1个单地道震剖面进行深入分析。数据显示主断层最大累积位移达1.5至1.8公里,在浅层地壳结构中呈现出明显的断层面反射特征。通过对比不同剖面的测量结果,科学家发现断层东段比西段经历了更广泛、更持久的构造变形,这种差异性分布为未来地震风险评估提供了重要参考依据。

根据数据,断层东段的累积位移为2.6公里,属伸展半地堑结构,活动强度高;中段为2.0至2.2公里,为复合断层系统,活动强度中高;西段为1.2至1.7公里,为分段断层,活动强度中等。

历史地震记录显示,滨海断裂带在过去424年间经历了四次7.0级以上的破坏性地震,包括1600年7.0级、1604年8.0级、1605年7.5级和1918年7.25级地震,另有17世纪以来18次6.0至7.0级的中强地震。这些历史地震事件导致以粤港澳大湾区为中心,形成一个约700公里范围的地震空区。

中山大学地球科学与工程学院教授指出,地震空区假说认为活跃板块边界中,相对于边界其余部分近期未发生破裂的区段,未来更有可能发生地震。自1918年最后一次7.25级地震以来,该区域已保持107年的相对平静,这种“静默状态”实际上可能正是地壳应力不断积累的表现。

通过单地道震数据分析和钻孔碳14测年技术,研究团队确定主断层最近一次活动发生在过去约10,000年内,最小垂直偏移量为1.2米。虽然滑动速率相对缓慢(小于1毫米/年),但长期积累的地壳应力仍构成潜在威胁。科学家强调,这种低频率、高强度的地震活动模式正是沿海断裂带的典型特征。

基于断层长度和历史活动记录,科学家运用经验关系式评估滨海断裂带的地震潜力。研究结果显示,该断裂带东段和西段分别具备引发7.2级和7.5级地震的能力,在极端情况下甚至可能达到7.6至8.1级。这些震级估计与该地区有记录的历史地震活动基本相符,但对于地震空区各段是否会以单一贯穿性事件或多个雁行性事件的形式破裂,仍存在不确定性。

更令人担忧的是海啸风险。由于断层的陡倾角特征,海底发生的显著位移将增加海啸发生的可能性。考虑到粤港澳大湾区人口密集、经济高度发达的特点,此类地震海啸灾害的潜在破坏力不容小觑。香港地质学会专家表示,虽然具体发生时间无法预测,但7.0至7.5级地震足以对大湾区的城市基础设施、工业生产和人口安全造成灾难性影响。

澳门大学土木及环境工程学系教授认为,这项研究除了为粤港澳大湾区地震风险评估提供关键科学依据,也为全球类似沿海断裂带研究提供宝贵参考。研究成果明确提示,加强建筑抗震能力、完善应急响应机制与公众防灾教育已刻不容缓。

随着全球气候变化和地质活动的相互影响日益明显,滨海断裂带的监测和研究工作将持续加深。科学界正致力于创建更精确的地震预警系统,并推动相关防灾减灾政策的制定和实施。面对这一潜在威威胁,粤港澳三地政府是否已做好充分的应急准备?这不仅考验区域合作机制的有效性,也关乎数千万人们的生命财产安全。

来源:MDPI