暗物质是种神秘物质,理论上不会发光,却是理解星辰与星系如何形成与演化的关键。天文学家长期关注的大问题是:暗物质是平滑分布,还是呈团块状?暗物质无法直接观测,只能用重力透镜效应(gravitational lensing)间接推测,当遥远天体光线被暗物质重力弯曲或偏折时,我们便能发现它在那。

发表在《自然天文学》(Nature Astronomy)的新研究,运用横跨全球电波望远镜网络,包括绿堤望远镜(Green Bank Telescope)、甚长基线数组(Very Long Baseline Array,VLBA),以及欧洲甚长基线干涉网(European VLBI Network,EVN)组成的地球级超级望远镜,侦测到暗天体重力造成的极其微弱信号。团队发现,这暗天体质量约太阳百万倍,距离地球约百亿光年,相当于宇宙只有65亿年历史时的遥远区域。这是目前利用重力透镜测得质量最小的暗天体,侦测极限比以往成果低约百倍。为完成如此灵敏度,团队必须使用全球电波望远镜数组,创建一张极高精确度的天空形象。

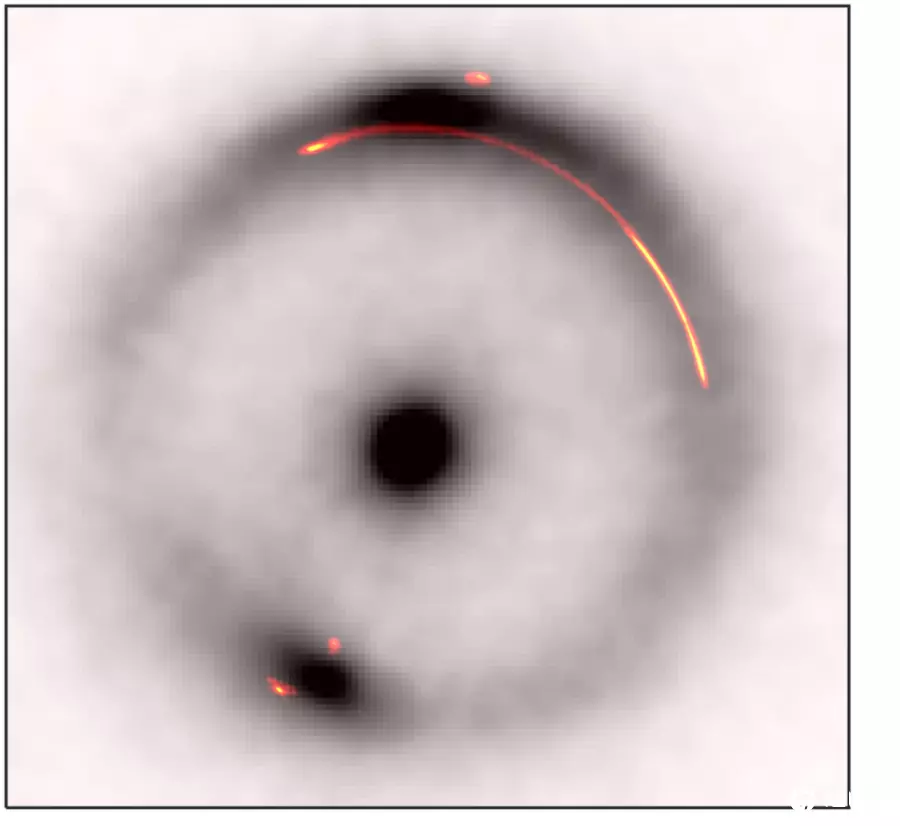

红外线(黑白)与电波(彩色)叠加。名为B1938+666的系统,前景星系(环中心)形成此遥远星系美丽的爱因斯坦环。然电波波长下也同样明亮,呈现美丽的多重形象和重力弧(红色部分)。(Source:Keck/EVN/GBT/VLBA)

为了分析这批庞大且复杂的数据,团队必须开发新数值模拟算法,且只能用超级计算机运算。团队预估每星系包括银河系,都充满暗物质团块,但要找出它们,需要极大量运算分析。此次使用“重力成像”(gravitational imaging)特殊技术,是全新天文技术,能让天文学家看见宇宙不发光的质量分布,通过延展的重力弧(gravitational arc)寻找微小形变,团队首次看见这个不可见的暗物质。南非无线电天文台(SARAO)John McKean(共同研究者与配套论文主要作者)指出:“第一张高解析形象,我们马上注意到重力弧出现明显变窄,这是暗示某个质量团块存在的典型征兆。只有在我们与遥远电波星系间有另一团小质量物体,才会造成这种现象。”

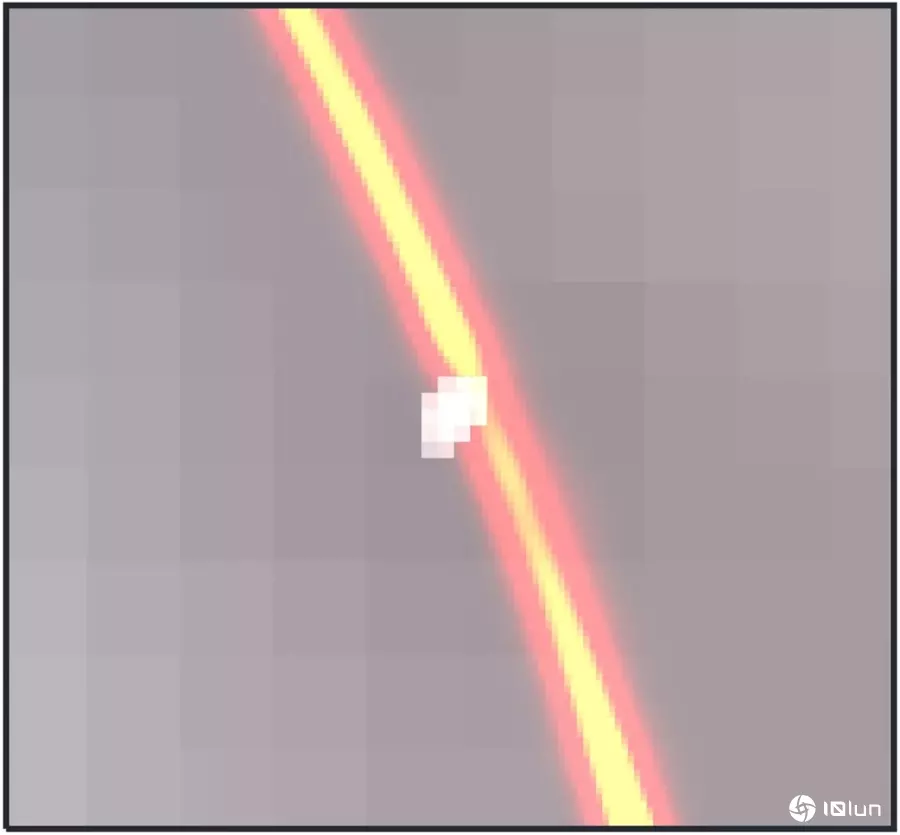

放大图显示明亮电波弧出现“收缩”区域,正是由暗天体额外质量造成的重力透镜效应。团队利用精密数值模拟算法,成功重建暗天体重力形象(gravitational image)。弧线收缩白色区块即为暗天体所在位置。至今仍未在可见光、红外线或电波波段侦测到任何它的光。(Source:Keck/EVN/GBT/VLBA)

这项发现与主流冷暗物质理论(Cold Dark Matter Theory)一致,解释星系形成的核心基础之一。团队持续分析数据,以更深入了解这个神秘的暗天体,也在搜索宇宙其他区域,尝试用此技术找出更多低质量暗物质天体。如果不同天空区域也发现类似天体,且确定它们完全不含任何恒星或可见光源,那么某些关于暗物质本质的理论,可能会被推翻。

(首图来源:Pixabay)