日本名古屋大学研究团队宣布,在新一代半导体氧化镓(Ga₂O₃)研究上取得关键突破,成功通过新技术制作出制作出p型层,首次迈过长期困扰学界的瓶颈。

这项论文发表在Journal of Applied Physics,那么,什么是氧化镓呢?它是一种宽能隙半导体材料,能承受比硅(Si)更高的电压,并具备更高效率。其应用潜力包括电动汽车电力系统、再生能源电网与服务器电源转换等高功率设备,能让这些系统更加省电、耐用,并降低散热需求。另外,相较于第三代半导体碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN),氧化镓更容易长出大尺寸单晶,因此具有成本优势。

然而,氧化镓过去的瓶颈在于仅能稳定制作n型层,无法形成p型层,导致二极管等关键组件无法真正应用。简单来说,n型层就像是一群“送货卡车”,里面装满了电子;p型层则像是一排“空的仓库”,来接收电子。但由于无法让卡车与仓库结合,电流就无法顺利流动。

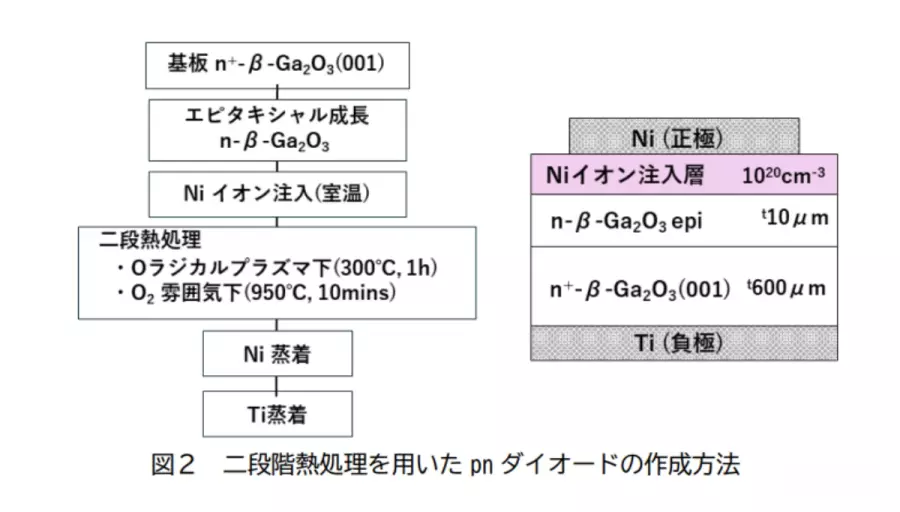

本次研究中,团队采用镍(Ni)离子植入,搭配“低温氧电浆处理”与“高温氧气退火”的双阶段制程,成功在氧化镓中形成结晶化的p型层,并制作出功能性二极管(functional diode)。虽然性能较以往大幅提升,但目前制得的p型层电阻率仍偏高,导电效率还须改进。

镍离子植入后,再经低温电浆处理与高温退火,成功生成稳定的p型层。(Source:名古屋大学)

尽管如此,这项研究已证明氧化镓能突破长期的技术限制。若未来能持续改善导电效率,氧化镓将可在电动汽车、再生能源与数据中心等高能耗产业中发挥关键作用,带来更高能源效率与更低运行成本。

(首图来源:Ferdinand Braun Institut)