清华大学天文所教授江国兴带领的国际研究团队,发现一个正在吞噬恒星的罕见黑洞候选者。这类“中等质量黑洞”被称为黑洞家族的“失落拼图”,在天文观测中极为罕见。研究成果不仅发表在权威《天文物理期刊》(The Astrophysical Journal),更登上美国太空总局(NASA)官网,获得国际重视。

黑洞是宇宙中神秘的存在之一,由于本身不发光,科学家只能通过周围物质的变化来推测它们的存在。常见的线索,就是当黑洞“进食”时发生的温度与光强度变化,成为识别它的重要依据。目前已知的黑洞主要有两种,小黑洞的质量大约是十几颗到上百颗太阳,而超大质量黑洞则可达上百万甚至上亿颗太阳。介于两者之间的“中等质量黑洞”却几乎没有直接证据,因此被喻为黑洞演化拼图中“失落的一块”。

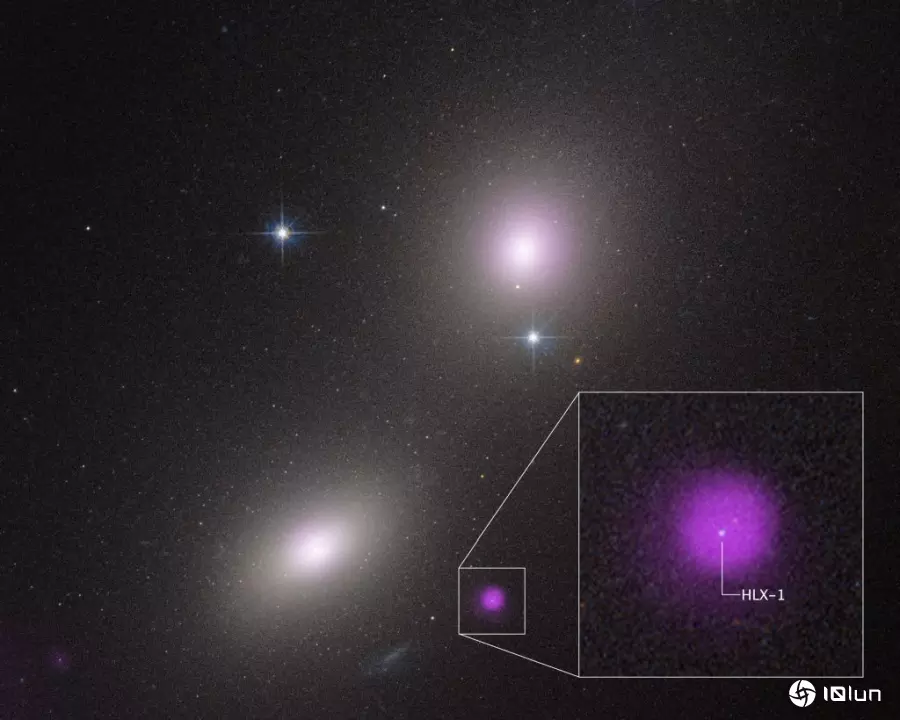

江国兴表示,这次发现起因于一次异常增亮。NGC 6099 HLX-1光源位于武仙座,距离地球约4.5亿光年。它在2009年首度被钱德拉X光望远镜观测到,2012年亮度暴增超过100倍,之后逐年转弱。江国兴回忆指出,这个天体忽然特别亮,让我开始注意到它。而论文第一作者、清华天文所研究生张怡琪表示,这种剧烈的亮度信号通常出现在星系中央,与超大质量黑洞有关。但这颗位于星系外围的天体却释放出罕见的超亮X光信号,符合理论中对中等质量黑洞的预期,因此特别受到关注。

张怡琪强调,中等质量黑洞不像超大质量黑洞那样持续吞噬物质、长期发出强烈光芒,也不像小黑洞数量多、容易被观测到。它们平常低调,只有在“进食”时才会短暂发出亮眼的X光信号,让天文学家有机会捕捉。

为了确认这颗天体,研究团队运用哈勃太空望远镜、钱德拉X光望远镜,以及欧洲太空总局的XMM-Newton望远镜,进行约3年的观测与分析。结果显示,NGC 6099 HLX-1在2012年X光信号的温度高达约300万度,正符合黑洞撕裂恒星时会出现的高温现象,当时的亮度也达到最高峰。更重要的是,它周围存在密集的恒星群,就像一座“自助餐厅”,为黑洞提供源源不绝的食物来源。

除了X光数据,团队也从可见光观测找到线索,并结合模拟结果分析。在天体周围观测到的蓝光,显示可能来自黑洞附近高速旋转物质的温度变化;红光则与周围密集的星群相关。这些跨波段证据相互印证,排除了单颗恒星或其他天体的可能性,使这个天体成为中等质量黑洞的有力候选者。

这项研究由清华大学领队,合作伙伴包括意大利国家天文物理研究所、澳洲斯威本科技大学、法国巴黎城市大学、美国哈佛-史密松天文物理中心等机构科学家,并获国科会支持。团队指出,目前这个中等质量黑洞仍是一个“候选者”,需要更多观测验证,但这项成果已是探索黑洞的重要里程碑,也显示黑洞不只出现在星系中心,外围同样可能存在,有助于理解黑洞的形成与增长。

(首图来源:清华大学提供)