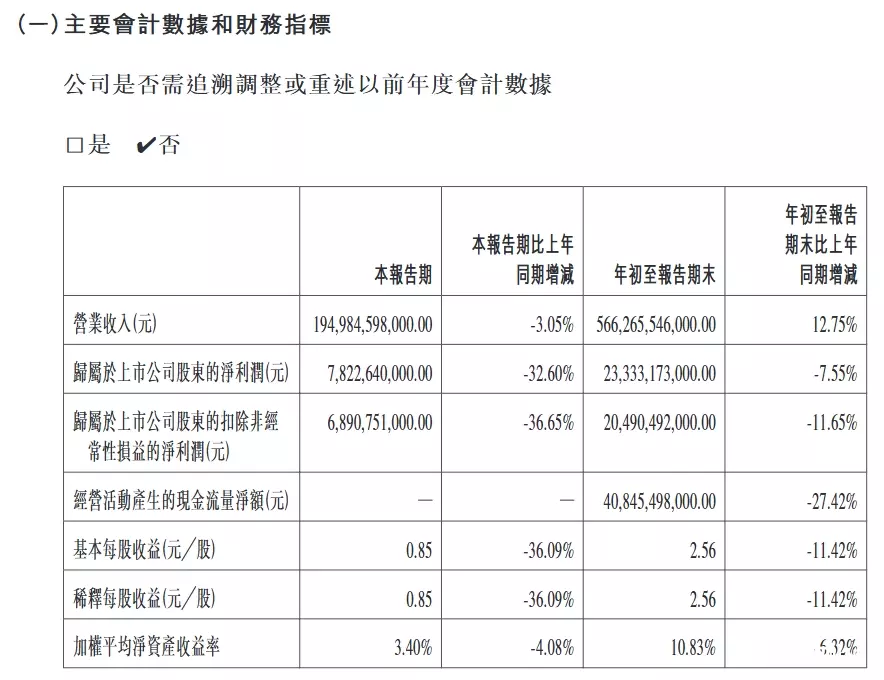

中国电动汽车龙头比亚迪近期公布了让市场意外的财报:2025年第三季净利润仅78亿人民币,较去年同期骤减约33%,营收也下滑3%。这是比亚迪连续第二季利润下滑,显示中国国内电动汽车市场的疲软与激烈竞争,正严重压缩其获利空间。

内忧:国内市场价格战与竞争压力中国是全球最大的电动汽车市场,但随着补贴取消和经济增长放缓,汽车消费明显转冷。比亚迪作为市场龙头,正面临众多挑战:2025年9月,比亚迪在中国的市场占有率已从一年前的18%下滑至14%;今年第三季,比亚迪新能源车(含纯电及插电式混合动力)销量出现难得的负增长──交付量与同期相比微降1.8%,为2020年来首见。与此同时,吉利汽车、长安汽车等国内竞争对手却快速崛起:两家公司第三季销量分别比去年暴增了96%和84%,迅速侵蚀比亚迪在中低价位市场的市场占有率。

(Source:比亚迪)

在特斯拉自2023年初发动降价攻势后,中国电动汽车市场掀起持续的价格战。为了捍卫销量,比亚迪也被迫跟进促销,今年以来多次针对主力车型推出限时折扣或换购补贴,然而,价格战在推升销量的同时也压低了整体获利,这种做法压缩了利润空间,即便海外销售强劲,仍远不足以抵消自家业绩的疲软。国内市场压力已迫使比亚迪下调了未来的增长目标。今年9月,比亚迪甚至一度失去了“中国销量最大汽车品牌”的宝座,被上汽集团超越。

长期的恶性竞争甚至引起监管层关切:中国政府已多次喊话要求车企结束不可持续的价格战,担心过度削价将影响产品品质,削弱产业健康发展。即便如此,补贴退场前各厂商仍在竭力抢占市场占有率,价格战的趋势短期内难言结束。

外患:海外拓展与欧洲市场野心比亚迪将海外市场视为新的增长引擎,而欧洲是其中最受瞩目的目标。比亚迪董事长王传福多次强调全球化布局的重要性。截至2023年,中国品牌电动汽车约占欧洲电动汽车销量的8%,欧盟预计这一比例到今年可能提高到15%。实际上,包括比亚迪、上汽名爵、长城汽车等在内的中国车企,近年在欧洲的市场占有率不断攀升。2025年上半年中国品牌已拿下欧洲约5.1%的乘用车市场占比,较前年同期多了一倍。

然而,要在欧洲站稳脚跟并非易事。欧盟对中国电动汽车的警惕与日俱增:2023年下半年,欧盟执委会针对中国电动汽车展开反补贴调查,认定中国厂商受益于政府补贴,以低价倾销汽车至欧洲,威胁本土产业。调查于2024年底结案,欧盟随即对中国电动汽车祭出了高额关税:除原有10%的基本关税外,额外的反补贴关税对比亚迪为17.0%,吉利18.8%,上汽集团更高达35.3%。

面对贸易壁垒,比亚迪选择一手提起法律诉讼、另一手加速当地生产布局:今年初比亚迪联合中国汽车工业协会等单位,向欧盟法院对上述关税决议提起上诉;同时为减轻关税压力,比亚迪宣布将与全球第七大汽车零件商佛吉亚(Forvia)合作,在土耳其与匈牙利创建电动汽车组装厂。利用土耳其与欧盟的关税同盟关系,在土耳其制造的汽车可免除欧盟惩罚性关税。

欧洲传统车厂因电动转型不及预期导致产能过剩,一些中国车企打算趁机接手欧洲工厂:蔚来汽车近期就传出有意收购大众位于比利时的工厂,用于当地生产电动汽车。这种“曲线救国”的方式,将有助于中国品牌绕过贸易壁垒,同时缓解欧洲当地就业和产能闲置问题,可谓一举两得。

除了欧洲,比亚迪也同步拓展其他海外据点,以打造多样市场版图。该公司已在亚太和美洲多线布局──今年10月的日本东京车展上,比亚迪展出了专为日本市场打造的迷你纯电动汽车,宣示进军日本的决心;在泰国、巴西等新兴市场,比亚迪的电动汽车销量近年来也迅速提升,部分国家已将比亚迪列为销量冠军品牌之一;比亚迪还斥资于墨西哥兴建年产能15万辆的新工厂,雇佣约1万名当地员工,借此辐射北美及拉美市场。

尽管美国对中国电动汽车依然设有高额关税壁垒,但比亚迪希望通过在墨西哥设厂,未来能更灵活地供应美洲市场。换句话说,比亚迪已经决心在还有能力时,将目标放在海外,中国的汽车价格战已经证明,持续在中国市场往下打价格,只会造成全体一起沉沦下去。

(首图来源:shutterstock)